ĪĪĪĪ░╦Ę∙╦«─½«ŗ����Ż¼░čųąčļ╠Kģ^(q©▒)¹}Ą└Ą─ŹśÄVÜqį┬��Ż¼Č©Ė±į┌╚╦éāč█Ū░Ī¬Ī¬┼d┬Ī┤Õ�Ż¼ŪÓ┤õĄ─ų±┴ųųąŻ¼ĮŁÅV═ż╬Ī╚╗┤Ż┴ó��Ż¼ę╗ąą╚╦╠¶ų°¹}ō·(d©Īn)��Ż¼ę╗▓Įę╗╠ż���Ż¼╩░╝ē(j©¬)Č°╔ŽŻ╗┤®ų°═┴▓╝ę┬╔└Ą─╠¶Ę“�Ż¼─_▓╚─Š░ÕŻ¼╩ų╬š─ŠõÅ����Ż¼š²į┌Ė─čb╠¶¹}Ą──Š═░���Ż╗¹}┐©Įõéõ╔Łć└(y©ón)Ż¼┐═╝ę░ó─’╠ßų°▓žėą╩│¹}Ą─ų±╗@��Ż¼å╠čbŲ“žż�����Ż¼ų¶š╚öyā║��Ż¼ųŪĻJĻP(gu©Īn)┐©ĪŁĪŁ

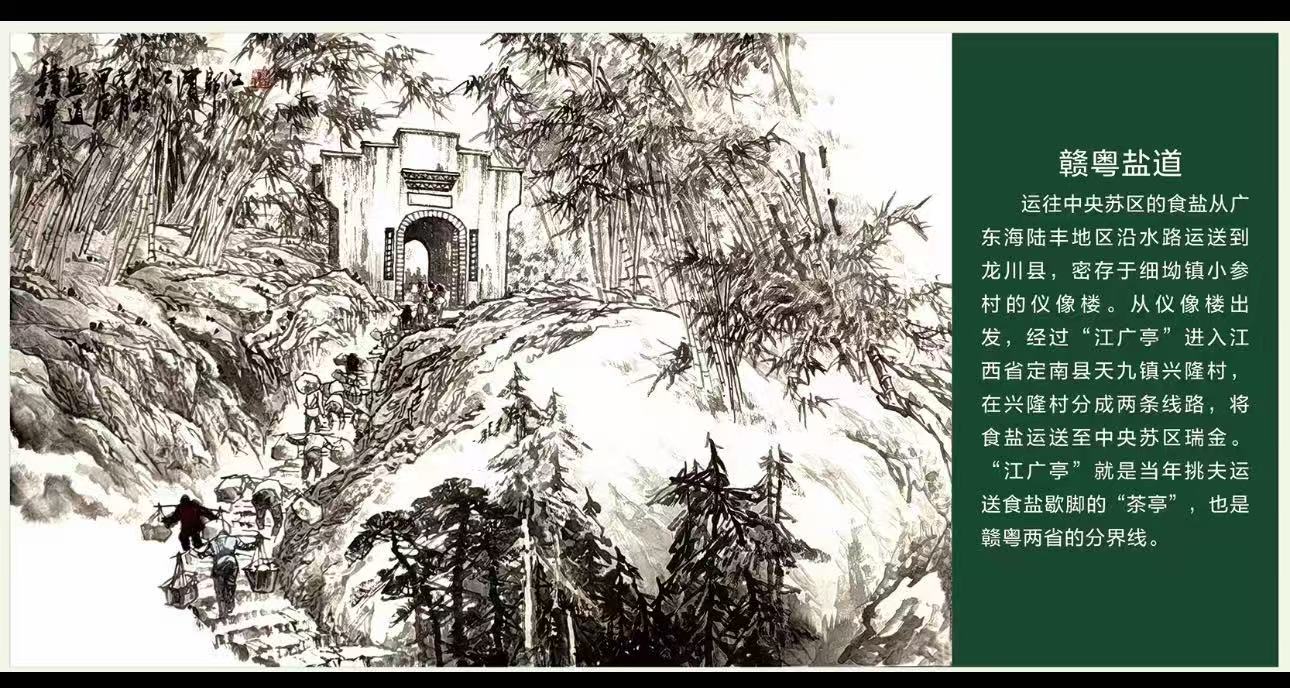

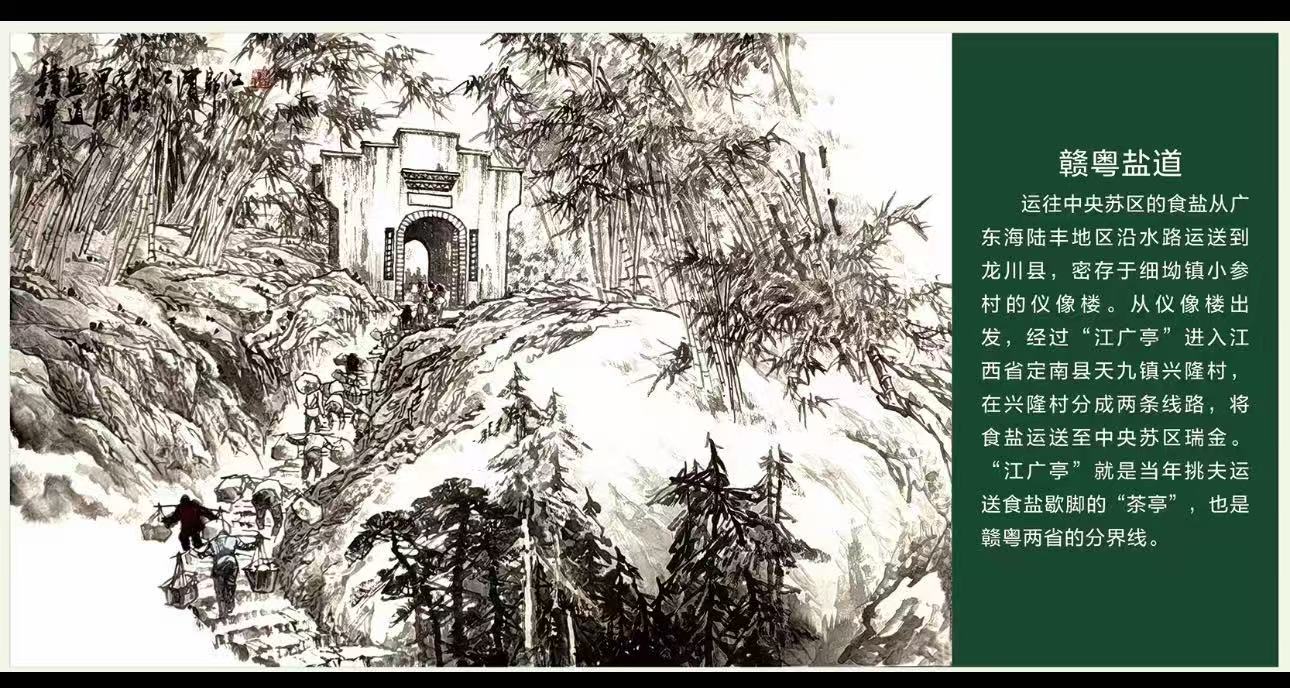

ĪĪĪĪ▀@╩Ū┌M─Ž╝««ŗ╝ę�Īó╬ęĄ─└Ž═¼╩┬ÓwĮŁąųĄ─ū„ŲĘĪŻ─Ūę╗╠ņ���Ż¼╦¹░č«ŗū„░l(f©Ī)ĄĮ╬ęĄ─╬óą┼�Ż¼╬ę┴ó┐╠╗žÅ═(f©┤)Ż║Ī░ėą³c(di©Żn)Ž±▀BŁh(hu©ón)«ŗ���Ī�ŻĪ▒╦¹├ļ╗žÅ═(f©┤)Ż║Ī░Š═╩Ū▀BŁh(hu©ón)«ŗ�����ŻĪĪ▒╦¹▀Ćšf(shu©Ł)Ż║Ī░─ŃĄ─╝ęÓl(xi©Īng)įĮüĒ(l©ói)įĮ├└┴╦Ī���ŻĪ▒▀@░╦Ę∙▀BŁh(hu©ón)«ŗ���Ż¼Ę┬Ę┤®įĮĢr(sh©¬)┐šĄ─ļŖė░└Ž─zŲ¼Ż¼åŠŲ┴╦╬ęī”(du©¼)╝ęÓl(xi©Īng)¹}Ą└Ą─╗žæø���ĪŻ

┌M╗ø¹}Ą└�ĪŻ ÓwĮŁ ū„

ĪĪĪĪ1931─Ļ����Ż¼×ķ┤“ŲŲö│╚╦ī”(du©¼)ųąčļ╠Kģ^(q©▒)Ą─Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ĘŌµiŻ¼ĄžŽ┬³hĮM┐Śķ_▒┘┴╦ę╗Śl┌M╗ø╩│¹}▀\(y©┤n)▌öŠĆ��Ż¼░č╗▌ų▌ŲĮ║Ż�����Īó’■╔Įęį╝░║ŻĻæžS╔Ū╬▓�ĪóĮ▌ä┘Īóš┌└╦��Īó╝ūūė���ĪóĒ┘╩»ę╗ĦĄ─║Ż¹}����Ż¼├ž├▄▀\(y©┤n)ų┴ĮŁ╬„╚Į���Īó┼dć°(gu©«)����ĪŻ╩│¹}▀\(y©┤n)▌öŠĆ═ŠĮø(j©®ng)┌M╗ø┼■ÓÅĄ─ā╔éĆ(g©©)ąĪ╔Į┤ÕĪ¬Ī¬Č©─Ž╠ņŠ┼Ą─┼d┬Ī┤Õ�����Īó²ł┤©╝Ü(x©¼)█ĻĄ─ąĪģó┤Õ����ĪŻā╔Ąž╚║▒Ŗ×ķ▀\(y©┤n)▌ö╩│¹}ū„│÷┴╦Š▐┤¾Ą─Ā▐╔³ĪŻ

ĪĪĪĪūŅįń┬Ā▀@éĆ(g©©)╣╩╩┬����Ż¼┤¾╝s╩Ū╬Õ┴∙ÜqĄ─Ģr(sh©¬)║“ĪŻČ¼╠ņŽ┬讥─╚šūė��Ż¼└Ž╬▌╔ŽÅd╔·Ųę╗Čč▓±╗�Ż¼╚²╬ÕķL(zh©Żng)▌ģ���Ż¼╬Õ┴∙ąĪ║óŻ¼ć·ū°ų°┐Š╗��ĪŻ▀@Ģr(sh©¬)║“����Ż¼ŖųÜ▓Ż©─╠─╠Ż®ķ_╩╝Įo╦²Ą─īO▌ģéāĪ░ųvé„Ī▒ĪŻ

ĪĪĪĪŖųÜ▓šf(shu©Ł)Ż║Ī░─ŃÓĮ╝Ü(x©¼)└ąĖń�����Ż¼▀ĒĢįĄ├ćD��Ż¼┼fā╔─Ļ��Ż¼Ž┬ÅV¢|┼dīÄ┐½¹}�Ż¼║├┐Ó═█ŻĪĪ▒ŖųÜ▓├┐┤╬ųv╣╩╩┬��Ż¼Ž╚üĒ(l©ói)ÄūŠõķ_ł÷(ch©Żng)░ū�����Ż¼Š═Ž±š┬╗žąĪšf(shu©Ł)└’Ą─ą©ūėŻ¼╚╗║¾µĖµĖĄ└üĒ(l©ói)����ĪŻ┬Āų°┬Āų°���Ż¼ĖąėXūį╝║ę▓╩Ūę╗├¹╠¶Ę“���Ż¼Ė·ų°ŖųÜ▓ū▀į┌─ŪŚl¹}Ą└╔ŽŻ║╠¶ā╔╗jį’╣╚Ż¼┼└╩»ļAŹĢ����Ż¼ąąę╗Č╬ÖM┼┼Ż¼Ž┬ĄĮĖ▀║╚�����Ż¼čžŠ┼Ū·║ėų▒╔Ž��Ż¼▀^(gu©░)╠ņ│╔ś“��Ż¼╚╗║¾į┌╔ĮĻĖĻ╣└’├■║┌ū▀�����Ż¼ĄĮ┴╦┼d┬ĪŻ¼╠ņ▓┼├╔├╔┴┴��Ī���ŻĪ░▀^(gu©░)┴╦┼d┬ĪĄ─ĮŁÅV═ż����Ż¼Š═╩ŪÅV¢|Ą─ĄžĮń┴╦�����Ī�ŻĪ▒ŖųÜ▓šf(shu©Ł)įÆĄ─šZ(y©│)ÜŌŠÅŠÅĄ─Ż¼ĄŁĄŁĄ─│ŅŠwÆņį┌─ś╔Ž��ĪŻ

ĪĪĪĪŖųÜ▓ųv╣╩╩┬�Ż¼Ž±ĘŁę╗▒Š┴„╦«┘~Ż║Ī░ĄĮ┴╦┼dīÄŻ¼┘u┴╦į’╣╚�Ż¼ōQ│╔ę╗ō·(d©Īn)╩│¹}Ż¼▀Ē╣▄įńę╣▐D(zhu©Żn)Č©─Ž�����Ī�����Ż┐½¹}Ą─╩Õ▓«Ż¼░ļ┬Ę╔Ž╚╦▀ĒęŖ┴╦��Ż¼ČÓ░ļ▒╗ūĮĄĮč¬║■╠┴śīö└┴╦�����Ī�����ŻĪ▒ŖųÜ▓═ŻŅDŽ┬üĒ(l©ói)����Ż¼▓╗šf(shu©Ł)įÆ�Ż¼┐ćŠoų°─śŻ¼Ę┬Ę«ö(d©Īng)─ĻĄ─│║▐▀Ćē║į┌ą─Ņ^���ĪŻč®╗©’h┬õį┌╠ņŠ«└’�Ż¼Åd╠├└’Ą─┐šÜŌ╦Ų║§─²╣╠┴╦��Ż¼▓±╗å¶å¶äāäāĄžĒæ�ĪŻ

ĪĪĪĪ╬ę┬ĀĄ├Ń┬Ń┬Č«Č«Ż¼Ą½ėøūĪ┴╦č¬║■╠┴▀@éĆ(g©©)│õØM謹╚╬ČĄ─Ąž├¹ĪŻ

ĪĪĪĪ─Ļ²g╔įķL(zh©Żng)�Ż¼├┐┤╬ū▀┬ĘŽ┬²ł┤©Ż¼Ė░╝Ü(x©¼)█Ļąµ����Ż¼ąąų┴č¬║■╠┴ĖĮĮ³Ż¼╔Įę░┐šĢń���Ż¼░▀°F╣Š°Q����Ż¼─Ū╣╔┴Ņ╚╦ą─║«Ą─ÜŌĘš�����Ż¼┐éūī╬ęŽļŲŖųÜ▓ųvĄ─╣╩╩┬���Ż¼ą─└’Ų▀╔Ž░╦Ž┬Ą─�ĪŻ▒M╣▄ČÓ┤╬┬Ę▀^(gu©░)���Ż¼╬ę╩╝ĮK▓╗├„░ūč¬║■╠┴▀@Ąž├¹Ą─ė╔üĒ(l©ói)�Ī�Ż┐┤┴╦ÓwĮŁąų▀BŁh(hu©ón)«ŗĄ─╬─ūų����Ż¼╬ę▓┼╗ą╚╗┤¾╬“����ĪŻįŁüĒ(l©ói)Ż¼įSČÓ▒╗¹}Š»ūź▓ČĄ─▀\(y©┤n)¹}╚║▒Ŗ��Ż¼į┌─Ū└’æKįŌÜó║”����Ż¼§rč¬╚Š╝t┴╦╔Į╠┴╦«Ż¼╦∙ęį�Ż¼Ól(xi©Īng)ėHéā░č─Ū└’ĘQū„Ī░č¬║■╠┴Ī▒���ĪŻ«ö(d©Īng)─ĻĄ─░ū╔½┐ų▓└�����Ż¼¾└ų±ļyĢ°����ŻĪķL(zh©Żng)▌ģéāšf(shu©Ł)����Ż¼─ŪĢr(sh©¬)║“�����Ż¼Ól(xi©Īng)└’ėŗ(j©¼)┐┌╩█¹}����Ż¼├┐╚╦├┐╠ņų╗įS┘I╚²ÕX���ĪŻĘ▓╩ŪĮo╠Kģ^(q©▒)╠¶¹}ū÷▀^(gu©░)╩┬Ą─��Ż¼ę╗Ą®▒╗¹}Š»░l(f©Ī)¼F(xi©żn)���Ż¼▌pätū°└╬Ż¼ųžätÜóŅ^���Ż¼Ę┐ūė▒╗¤²�����Ż¼ėH╚╦ę▓╩▄Ā┐▀B�ĪŻ

ĪĪĪĪ¹}Ą└ŲķŹń▓╗ŲĮ��Ż¼╔▀ąą░Ńį┌│ń╔ĮŠ■ÄXķg“ĻččĪŻŪ¦░┘─ĻüĒ(l©ói)��Ż¼∙Z┬č╩»õüų■Ą─╔ĮķgąĪ┬Ę���Ż¼╗žĒæų°┐═╝ę╔ĮĖĶĪ░╝ńŅ^╠¶ĀĆ╣Ū╠¶ŠdĪ▒�Ż¼ęŖūC┴╦┌M╗øā╔ĄžĮj(lu©░)└[▓╗Į^Ą─╔╠┘Q(m©żo)═∙üĒ(l©ói)���ĪŻ┌M─Ž▀@▀ģĄ─ĄŠ╣╚�����Īó¤¤╚~�Īó═┴╝ł��ĪóŽŃ╣Į���Īó─ŠČ·Ż¼ę╗ō·(d©Īn)ō·(d©Īn)╠¶═∙┼dīÄ�����Ż¼į┌─Ū└’ųą▐D(zhu©Żn)�Ż¼ėų╠¶═∙Ė³▀h(yu©Żn)Ą─╗▌ų▌�Īó║ŻĻæžS����Īó│▒╔ŪĮęĪŻČ°║Ż▀ģĄ─Ž╠¶~���ĪóÖņĮŪ�Īó╩│¹}�Īóč¾ė═Īó▓╝Ųź��Ż¼ę╗ō·(d©Īn)ō·(d©Īn)▌Ü▐D(zhu©Żn)╠¶ų┴Č©─Ž���Īó░▓▀h(yu©Żn)�����Īóą┼žS��Ż¼õN═∙┌M─ŽĖ„Ąž��ĪŻ─Ūę╗ēKēKŪÓ╩»����Ż¼╣Ō╗¼ĪółA┴’���Ż¼Ą╬ØM┴╦¤o(w©▓)öĄ(sh©┤)╠¶Ę“Ą─č¬║╣��ĪŻ²ł┤©įŖ(sh©®)╚╦ųxĘĻ╦╔▀@śėĖąć@Ż║Ī░ļA╩»éĆ(g©©)éĆ(g©©)¤o(w©▓)└ŌĮŪ����Ż¼▒M╩Ū╠¶Ę“─_▓╚łA���Ī�ŻĪ▒

ĪĪĪĪō■(j©┤)╩Ę┴Žėø▌d�Ż¼1931─Ļų┴1933─ĻŻ¼į┌▀@Śl┌M╗ø╩│¹}▀\(y©┤n)▌öŠĆ╔Ž��Ż¼čžŠĆĖ„Ąž╚║▒Ŗ×ķųąčļ╠Kģ^(q©▒)ūo(h©┤)╦═┴╦3000ČÓćŹ╩│¹}ęį╝░Ųõ╦¹Šo╚▒╬’┘Y����ĪŻ┌M╗ø▀ģĮńĄ─¹}Ą└Ż¼├┐Ė¶╚²╬Õ└’Š═ėąę╗ū∙ÅR��Ż¼╔±²ÉŪ░ö[Ę┼ų°ę╗▒K├║ė═¤¶�����ĪŻ▀bŽļ«ö(d©Īng)─Ļ����Ż¼─Ū╗Ķ³SĄ─¤¶╣ŌŻ¼ę▓į°šš┴┴╠¶Ę“Ū░ąąĄ─┬Ę��Ī���ŻĪ░╩«╚f(w©żn)╠¶Ę“╔Ž┌M─ŽĪ▒��Ż¼─Ū╩Ūę╗╩ūČÓ├┤ą█£å╝ż░║Ą─╩ĘįŖ(sh©®)░�Ī��ŻĪ

ĪĪĪĪæø¹}Ą└����Ż¼ūŅæøĮŁÅV═żĪŻ═żūėĮ©į┌┼d┬Ī┤ÕĄ─╔ĮĒö╔Ž�����Ī�Ż╗š┼╔Į©ų■Ż¼±RŅ^ē”Ž┬Ż¼┤¾ķT─Ž▒▒ī”(du©¼)ķ_���ĪŻČ■╩«ČÓ─ĻŪ░��Ż¼į┌╔Ū╬▓╣żū„Ą─╬ę�Ż¼├┐─Ļ▒▒ÜwŻ¼▄ćĄĮąĪģóĪó┼d┬Ī����Ż¼▒ŃĖąėXĄĮ╝ę┴╦Ż¼┐éĢ■(hu©¼)ŽļŲ═ż▒▒ķT─ŪĖ▒ī”(du©¼)┬ō(li©ón)����Ż¼╔Ž┬ō(li©ón)Ż║─Ž▒▒ĘĮ═¼░¹Ęų╩▓├┤╗øģ^(q©▒)┌Mė“�Ż╗Ž┬┬ō(li©ón)Ż║¢|╬„Įį┤¾Ą└┐┤īóüĒ(l©ói)▄ć╦«±R²łĪŻ╩Ū░Ī�Ż¼┌M╗ø▀ģĮń╔Į╦«ŽÓ▀BŻ¼čįšZ(y©│)ŽÓ═©�Ż¼╚╦ŠēŽÓėHĪŻā╔▀ģĄ─Ól(xi©Īng)ėH�Ż¼─ŃĄ─Ų▀┤¾╣├░╦┤¾ę╠į┌╬ę▀@▀ģŻ¼╬ęĄ─Š┼┤¾Š╦╩«┤¾╩Õį┌─Ń─Ū▀ģ�����Ż¼ĘĻ─Ļ▀^(gu©░)╣Ø(ji©”)ū▀ėHŲ▌Ż¼╗“╚óėH╝▐┼«���Ż¼╗“Ė░ąµ┘I┘uŻ¼ęŖ┴╦├µ�Ż¼Ī░└Ž▒ĒĪ▒Ī░└Ž╚AĪ▒ĮąĄ├ėH¤ßŻ¼─ŪĘ▌ĖąŪķ�Ż¼Ž±ŠŲĻ┤└’Ą─ĻÉßä─Ū░ŃØŌĪŻĮŁÅV═żų╗╩ŪĄž└Ē╔ŽĄ─ĘųĮń³c(di©Żn)����Ż¼Ī░ę╗─_╠żā╔╩ĪĪ▒ų╗╩Ūšf(shu©Ł)ą”Č°ęčŻ¼╩┬īŹ(sh©¬)╔Ž�����Ż¼ūĪį┌ę╗Śl╦«�����Ż¼───▄ĘųĄ├─Ū├┤ŪÕ�����ĪŻ─ŽüĒ(l©ói)▒▒═∙Ą─╠¶Ę“��Ż¼į┌═ż└’ą¬─_ą▌Ē¼Ż¼╩®▓ĶĄ─░óŲ┼Č╦╔Žę╗═ļĮ¬▓Ķ╦«�Ż¼¤ßŪķĄžšą║¶Ī░║╚┐┌▓ĶĪ▒ĪŻø÷╦¼Ą─╔Į’L(f©źng)���Ż¼“ī(q©▒)╔óę╗╔ĒŲŻæv��Ż¼─ŪĘ▌┐ņ╗Ņ├Ņ▓╗┐╔čį��ĪŻ╚╗Č°��Ż¼į┌─Ūč¬ėĻą╚’L(f©źng)Ą─╚šūė└’�Ż¼╠¶¹}Ą─╚║▒Ŗ──ėąą─ŪķŽĒ╩▄▀@Ę▌┐ņ╗Ņ���Ż¼ę“?y©żn)ķŪ░├µ▓╗▀h(yu©Żn)╠ÄŠ═╩Ū¹}┐©��Ż¼Ą╚┤²╦¹éāĄ─╩Ūę╗ł÷(ch©Żng)╔·┼c╦└Ą─▌^┴┐�ĪŻ

ĪĪĪĪ╚ńĮ±���Ż¼ĮŁÅV═ż║═┼d┬Ī┤Õ─ŪČ╬¹}Ą└ą▐▌▌ę╗ą┬����Ż¼│╔┴╦╝t╔½Į╠ė²╗∙Ąž���ĪŻĮ±─ĻĪ░Ų▀ę╗Ī▒Ū░║¾����Ż¼╬ęį┌┼¾ėč╚”┐┤┴╦ę╗éĆ(g©©)ęĢŅlŻ║ę╗╬╗─Ļ▀^(gu©░)Š┼č«Ą─└Ž³håTšŠį┌═ż▀ģĮo─Ļ▌pĖ╔▓┐ųv³hšnŻ¼╦¹ęįūį╝║Ą─Įø(j©®ng)Üvųv╩÷╠Kģ^(q©▒)¹}Ą└─ŪČ╬Üv╩ĘŻ║Ī░«ö(d©Īng)─Ļ┬Ā┤¾╚╦ųv���Ż¼ū▀į┌▀@Śl┬Ę╔ŽŻ¼▓╗╣Ō└█�����Ż¼▀Ćō·(d©Īn)¾@╩▄┼┬�Ż¼║▄ČÓĻP(gu©Īn)┐©ūĶörų°ĪŻ╠¶¹}╚╦ę╗▓╗┼┬┐Ó��ĪóČ■▓╗┼┬╦└�����Ż¼ĻJ▀^(gu©░)ĻP(gu©Īn)┐©���Ż¼ė┬═∙ų▒Ū░��Ī����ŻĪ▒▀@╬╗└Ž³håTĮąėÓ═óų∙Ż¼═╦ą▌Ū░╚╬Č©─Ž┐h┐hķL(zh©Żng)����ĪŻ╦¹╩«┴∙Üqķ_╩╝į┌¹}Ą└╔Ž«ö(d©Īng)╠¶Ę“Ż¼ę╗Ė∙▒Ōō·(d©Īn)�Ż¼ā╔ų╗╗j┐Ż¼╠¶Ų▀░╦╩«Į’�Ż¼ę╗╠ņū▀Ų▀░╦╩«└’Ż¼į°Įø(j©®ng)ā╔╠ņ┤®ĀĆę╗ļp▓▌ą¼�ĪŻÓl(xi©Īng)ėHéāėHŪąĄž║░╦¹Ī░╠¶Ę“┐hķL(zh©Żng)Ī▒ĪŻ└Ž┐hķL(zh©Żng)Ą─³hšn�Ż¼įÆšZ(y©│)śŃīŹ(sh©¬)Ż¼Ą└└Ē╔Ņ┐╠��Ż¼ūī╬ę╔Ņ╩▄Į╠ė²�����ĪŻ

ĪĪĪĪŪ░ą®╚šūė��Ż¼╬ę╗žÓl(xi©Īng)╠ĮėH���Ż¼╠žĄž╚ź┴╦ę╗╠╦┼d┬Ī�Ż¼ųžū▀╠Kģ^(q©▒)¹}Ą└ĪŻ┼d┬Ī┤Õ▄ć▌v╚ń│▒��Ż¼ė╬╚╦╚ń┐Ś��Ī�����ŻĪ░ųąčļ╠Kģ^(q©▒)¹}Ą└Ī▒┴∙éĆ(g©©)╝t╔½┤¾ūų���Ż¼ńØ┐╠į┌╗©ŹÅÄr╩»ēK╔ŽŻ¼Ė▀Ą═┼┼┴ą��Ż¼Ė±═Ōąč─┐��ĪŻę╗ō▄ō▄ė╬╚╦����Ż¼ąąū▀į┌▒P╔ĮĄ─╩»ļA┬Ę╔ŽŻ¼╗“╔Ž╔Į��Ż¼╗“Ž┬╔Į�Ż¼Ī░§ž▄XÅ═(f©┤)§ž▄XĪ▒Ż¼░č▀@Ų¼ŪÓ┤õ╝┼┴╚Ą─╔Į┴ų?j©½n)ćĄ├¤ß¶[ą·ć╠���ĪŻ

ĪĪĪĪ╣½┬Ę▀ģ�Ż¼¹}Ą└╚ļ┐┌╠ÄŻ¼ę╗ŚØ│©┼±╩Į▐r(n©«ng)╝ęśĘ(l©©)öDØM┴╦ė╬┐═�����ĪŻā╔╬╗ŗ─’šŠį┌įŅ┼įū÷╦«ĀCŲż����Ż¼├”Ą├▓╗ęÓśĘ(l©©)║§ĪŻš¶Ų¹ļ│ÜĶ����Ż¼ĻćĻćŪÕŽŃÅø┬■ķ_üĒ(l©ói)Ż¼Ū▀╚╦ą─Ųó�����ĪŻė╬┐═éāę└┤╬┼┼ĻĀ(du©¼)�����Ż¼Ą╚║“ų°����ĪŻ╬óą┼Æ▀┤aĖČÕX����Ż¼╦¹éāę╗▀ģšäą”����Ż¼ę╗▀ģš║ßu┴ŽŻ¼┤¾┐┌┤¾┐┌Ąž│įų°���ĪŻ

ĪĪĪĪ╬ęå¢(w©©n)ę╗╬╗ŗ─’Ż║Ī░╔·ęŌ║├▀Ē║├�����Ż┐Ī▒

ĪĪĪĪŗ─’ą”ų°šf(shu©Ł)Ż║Ī░═Ō├µüĒ(l©ói)Ą─╚╦ČÓŻ¼▀Ć║├��ŻĪĪ▒

ĪĪĪĪ┼į▀ģę╗╬╗┘uŽŃ╣ĮĄ─└Ž░óŲ┼┤ŅįÆšf(shu©Ł)Ż║Ī░¼F(xi©żn)Į±╚šūė║├▀^(gu©░)����Ż¼┬Ęę▓║├ąą┴╦Ż¼─ŃÓĮį┌═Ō├µ��Ż¼ČÓÜwüĒ(l©ói)┐┤┐┤����Ī��ŻĪ▒

ĪĪĪĪ▀@ā░╚╗╩Ūę╗Ę∙Ól(xi©Īng)┤Õą┬«ŗŠĒ����ĪŻ═¹ų°╣½┬Ę╔ŽüĒ(l©ói)üĒ(l©ói)═∙═∙Ą─▄ć┴„����Ż¼╬ęėųŽļŲĮŁÅV═ż▒▒ķT─ŪĖ▒ī”(du©¼)┬ō(li©ón)ĪŻ▀@Ę¼▄ć╦«±R²łĄ─Š░Ž¾�Ż¼▓╗š²╩ŪŽ╚▌ģéā«ö(d©Īng)─Ļ╦∙įĖå߯┐ ū„š▀Ż║į°ŽķŲĮ