įŁś╦(bi©Īo)Ņ}Ż║

╗▌ų▌╣┼│Ū¬Ü(d©▓)▓ĮÄX─Ž����Ż¼į┌ųąć°│Ū│žĀIĮ©╩Ę╔Ž┴¶Ž┬Š½▓╩ę╗╣P

Ī░ę╗Įų╠¶ā╔│ŪĪ▒ ÄX─Ž╔Į╦«│Ū

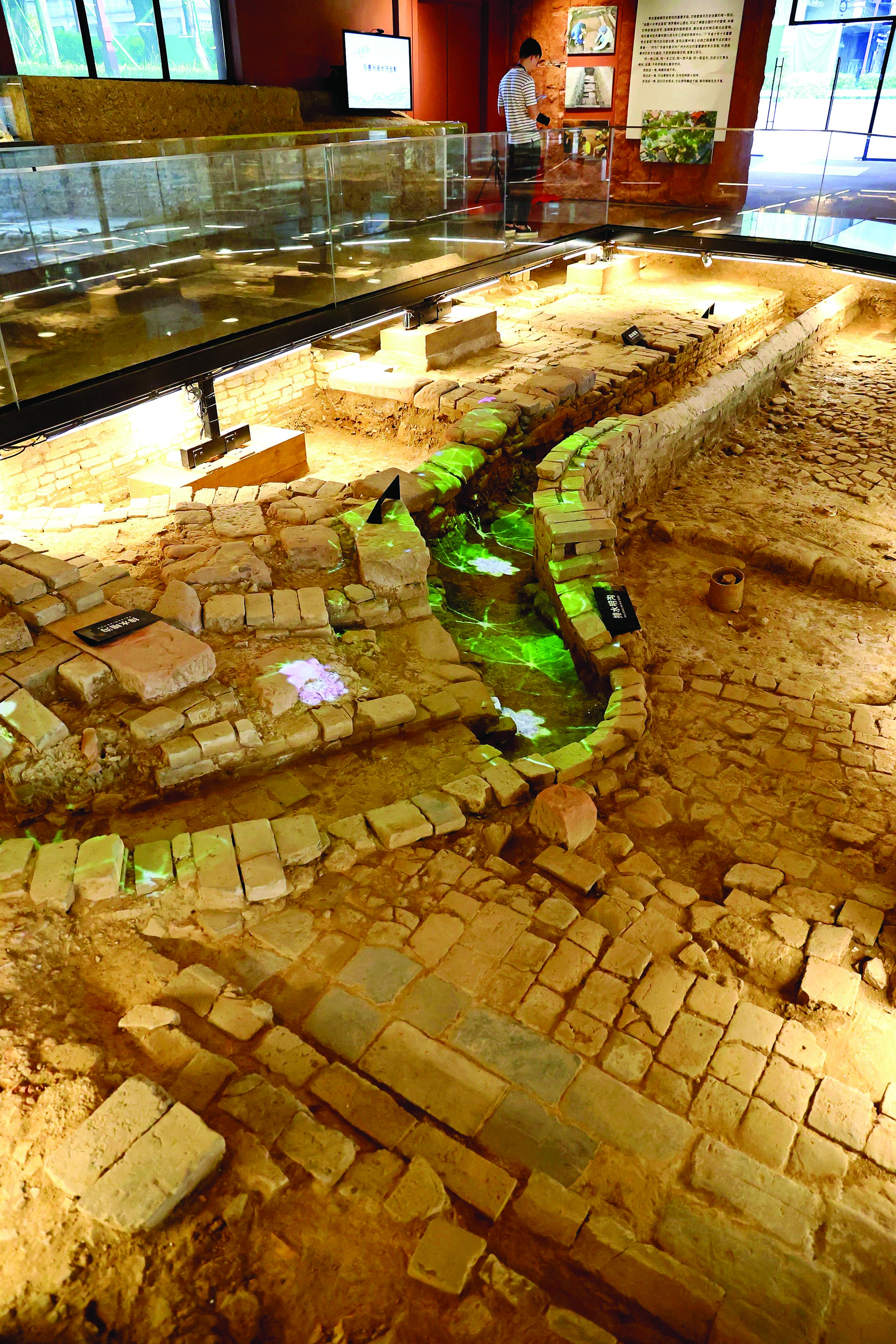

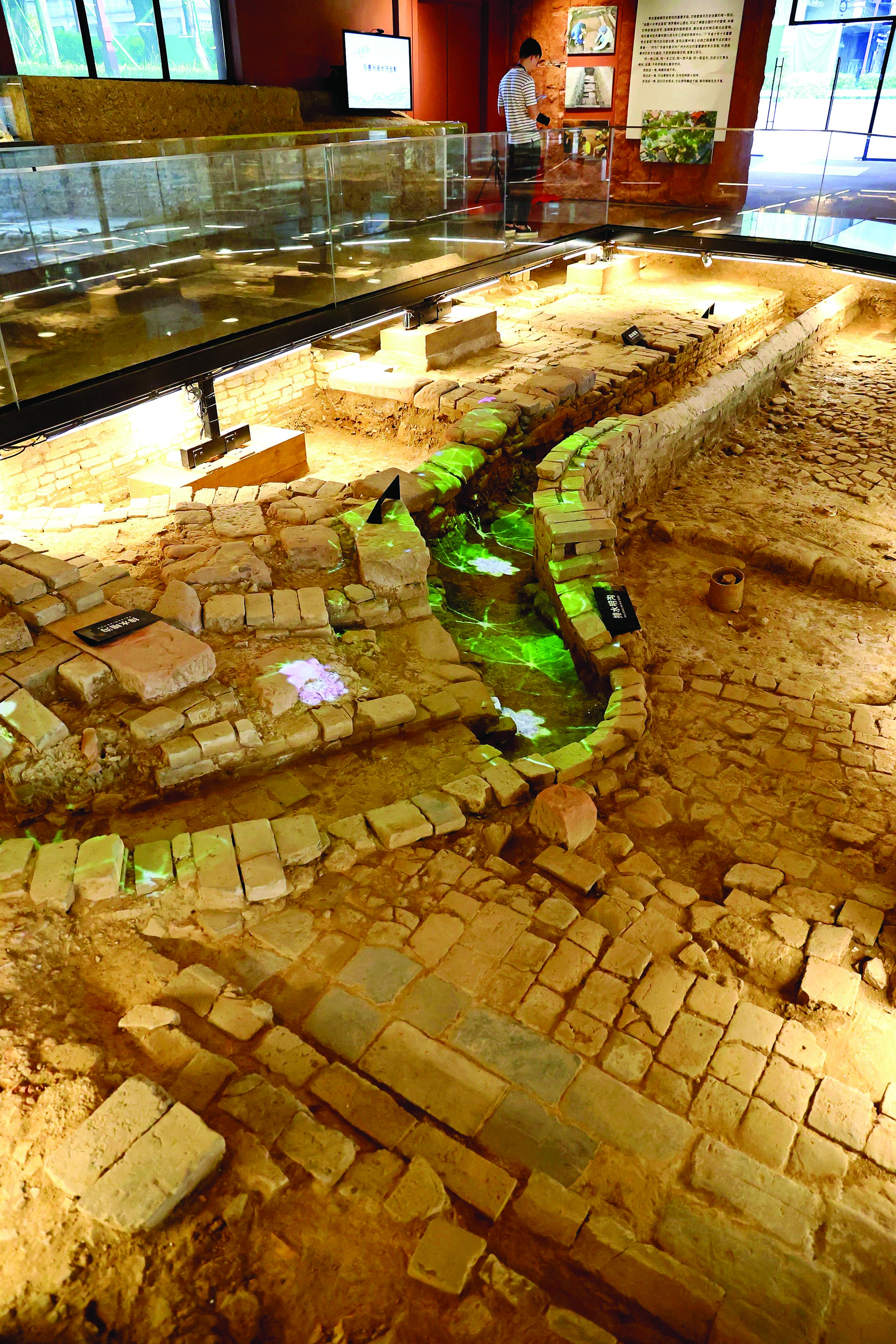

ĪĪĪĪį┌╗▌ų▌┤¾ś“Ņ^▓╗▀h(yu©Żn)╠Ä�����Ż¼¢|ĮŁ┼c╬„║■ų«ķg��Ż¼ę╗ū∙├¹×ķĪ░Ś^╔ĮĪ▒Ą─ąĪ╔ĮŪ┬¢┴ó�����Ż¼▒╗ūu(y©┤)×ķ╗▌ų▌Ī░│Ū├}įŁ³c(di©Żn)Ī▒����ĪŻ╔Į╔ŽŠGśõč┌ė│Ż¼Łh(hu©ón)Š│ŪÕė─�����Ż¼├„┤·╣┼│Ūē”���Īóę░└¶═ż�Īó¢|Ų┬ŲĘ└¾Ą±╦▄��Īóųą╔Į╝o(j©¼)─Ņ╠├��Īó╗▌ų▌Ė«č├▀zųĘš╣╩Š^Ą╚Š░³c(di©Żn)Ī░Ø·(j©¼)Ø·(j©¼)ę╗╔ĮĪ▒���Ż¼┼cī”░ČĮŁ▒▒Ą─Ė▀śŪ┤¾ÅBš╣ķ_Ī░╣┼Į±ī”įÆĪ▒�����ĪŻ

╬╗ė┌ųą╔Į╣½ł@ā╚(n©©i)Ą─╗▌ų▌Ė«č├▀zųĘ���ĪŻ

ĪĪĪĪŚ^╔Į╦∙į┌Ą─ųą╔Į╣½ł@�����Ż¼×ķ╗▌ų▌Ė«│Ū▀zųĘ║╦ą─ģ^(q©▒)ė“����Ż¼ėąų°Ī░╗▌ų▌Ą┌ę╗╣½ł@Ī▒ų«ĘQ�����ĪŻĮ³─Ļ���Ż¼Įø(j©®ng)▀^╔²╝ēĖ─įņ�����Ż¼▀@└’ūā│╔ųą╔Į╣½ł@Ż©╗▌ų▌Ė«│Ū▀zųĘ╣½ł@Ż®�ĪŻ╗▌ų▌Üv╩Ę╬─╗»ų«Ė∙Š═į┌┤╦╔Įųą��Ż¼╩ą├±ė╬┐═┐╔ĄĮ┤╦īżė─ė[ä┘��Ż¼Į³ŠÓļxė^┘p╗▌ų▌Üv╩Ę╬─╬’Ą─Ī░Š█īÜ┼ĶĪ▒���Ż¼Ėą╩▄╗▌ų▌Üv╩Ęų«║±ųžĪó╬─╗»ų«ĀNĀĆ���ĪŻ

ĪĪĪĪšŠį┌Ś^╔Į─Ž═¹�Ż¼┐╔ęį░l(f©Ī)¼F(xi©żn)�Ż¼ųą╔Į▒▒┬ĘĪóųą╔Į─Ž┬Ęą╬│╔ę╗Śl╣┼│Ūųą▌SŠĆ�Ż¼į┘═∙¢|═©▀^¢|ą┬ś“Ā┐│÷╦«¢|Įų║═Üw╔Ų┐h│ŪŻ¼ą╬│╔Ī░ę╗Įų╠¶ā╔│ŪĪ▒╗▌ų▌╣┼│ŪĖ±Šų����ĪŻ

ĪĪĪĪ▀@śėĄ─░l(f©Ī)¼F(xi©żn)¤oę╔ūī╚╦¾@Ž▓║═ūį║└ŻĪę“?y©żn)ķ�Ż¼╗▌ų▌╣┼│Ū┼c╬„║■Īó¢|ĮŁ�����Īó╬„ų”ĮŁ╦«ŽĄ╣▓╔·╣▓ķLĪóŽÓ▌oŽÓ│╔��Ż¼¬Ü(d©▓)▓ĮÄX─Ž���Ż¼į┌ųąć°│Ū│žĀIĮ©╩Ę╔Ž┴¶Ž┬Š½▓╩ę╗╣P�����ĪŻ

ĄŁ╦«└Ž│Ū┼f├▓ōQą┬Ņü��ĪŻ

ĪĪĪĪ┴║╗»┼f░Ņ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌│Ū╩ąį┤Ņ^×ķ─Ž│»┴║╗»┐ż

ĪĪĪĪ╩ß└Ē╗▌ų▌│Ū├}�Ż¼Ą├Å─Ųõąąš■ģ^(q©▒)äØšfŲ���ĪŻ╚ļ╦Õų«Ū░�Ż¼╗▌ų▌ąąš■ļ`ī┘║═┐ż┐hÅUų├▀wūāŅlĘ▒���ĪŻ

ĪĪĪĪŪž╩╝╗╩╚²╩«╚²─ĻŻ©╣½į¬Ū░214─ĻŻ®��Ż¼Ūž▄ŖŲĮČ©ÄX─Ž����ĪŻ╦Š±R▀wĪČ╩ĘėøĪżŪž╩╝╗╩▒Š╝o(j©¼)ĪĘėø▌dŻ¼Ī░░l(f©Ī)ųTćLÕ══÷╚╦��Īó┘śą÷��Īó┘Z╚╦┬į╚ĪĻæ┴║Ąž�����Ż¼×ķ╣┴ų�����ĪóŽ¾┐ż���Īó─Ž║ŻŻ¼ęį▀mŪ▓╩∙�ĪŻĪ▒

ĪĪĪĪŪž│»īŹ(sh©¬)ąą┐ż┐hųŲ�����Ż¼īóÄX─ŽĘųįO(sh©©)─Ž║Ż�ĪóŽ¾┐żĪó╣┴ų╚²┐ż�����Ż¼▓ó░č─Žš„┤¾▄Ŗ┴¶╩∙ÄX─ŽŻ¼═¼ĢrŽÓ└^īó┤¾┼·ųąįŁ╚╦▀węŲÄX─Ž����Ż¼┼cįĮ├±ļs╠ÄĪŻ▀@╩ŪÄX─ŽÜv╩Ę╔ŽĄ┌ę╗┤╬ęŲ├±│▒��Ż¼ķ_åó┴╦ÄX─Ž┼cųąčļ═§│»š■ų╬��ĪóĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)����Īó╬─╗»├▄Ūą┬ō(li©ón)ŽĄĄ─Ģr┤·Ż¼ĮoÄX─ŽÄ¦üĒ┴╦šŲ╬šųąįŁŽ╚▀M(j©¼n)╔·«a(ch©Żn)╝╝─▄Ą─ą┬╔·┴”┴┐����Ż¼═Ųäė┴╦ÄX─ŽĄžģ^(q©▒)Ą─ķ_░l(f©Ī)║═╔ńĢ■Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╬─╗»Ą─░l(f©Ī)š╣ĪŻ

ĪĪĪĪ«ö(d©Īng)Ģr�Ż¼╗▌ų▌ī┘─Ž║Ż┐żĄž����Ż¼▒╗╝{╚ļŪž═§│»Ą─š■ų╬░µłDŻ¼▀M(j©¼n)╚ļę╗éĆą┬Ą─Üv╩ĘĢrŲ┌��ĪŻ

ŲĮ║Ż╣┼│Ū╬„ķTĪŻ

ĪĪĪĪ╩ĘīW(xu©”)蹊┐ėąšō�����Ż¼į°Įø(j©®ng)┤µį┌ė┌╗▌ų▌▓®┴_���Īó║ėį┤²ł┤©ę╗ĦĄ─Ī░┐`Ŗõć°Ī▒�����Ż¼śOėą┐╔─▄╩Ūį┌ŪžĮy(t©»ng)ę╗ÄX─ŽĢr▒╗═╠▓ó�����Ż¼┐`ŖõŽ╚├±į┌┼c─Ž▀wųąįŁ╚╦åTĄ─╚┌║ŽĮ╗═∙ųą�����Ż¼│╔×ķŪž│»ą┬│╝├±Ż¼╦¹éāŠ═▀@śėĦų°¬Ü(d©▓)╠žĄ─Ąžė“ėĪėø����Ż¼ū▀Ž“Üv╩Ę╔Ņ╠ÄĪŻ

ĪĪĪĪĄõ╝«ėø▌dų▄│»Ą─Ī░Ę÷ŖõĪ▒Ī░Ę¹ŖõĪ▒����Īó┤║Ū’æ(zh©żn)ć°ĢrŲ┌Ą─Ī░┐`ŖõĪ▒����Ż¼ā╔ØhĢrŲ┌Ą─Ī░ĖĄ┴_Ī▒����Ż¼ęį╝░Ģxęį║¾Ą─Ī░▓®┴_Ī▒Ż©ĪČ╦╬Ģ°Īżų▌┐żųŠĪĘįŲĪ░▓®┴_─ąŽÓŻ¼Øh┼f┐h���Ż¼Č■ØhĮįū„Ī«ĖĄĪ»ūų�����Ī�ŻĪ▒╠Ų└Ņ╝¬Ė”ĪČį¬║═┐ż┐hłDųŠĪĘęÓĘQĪ░ūįģŪęį║¾���Ż¼Å═(f©┤)×ķ▓®┴_Ī▒Ż®�����Ż¼’@╩Šę╗éĆĪ░ė×╠µĪ▒▀^│╠���Ż¼Ą½Č╝╩ŪųĖ═¼ę╗éĆĄžĘĮ�Ż¼Ę┤ė││÷▓®┴_╣┼┐h┼c┐`Ŗõć°ę╗├}ŽÓ│ąĄ─čžęuĻP(gu©Īn)ŽĄ�����ĪŻ

ĪĪĪĪųĄĄ├ūóęŌĄ─╩Ū��Ż¼ī”▓®┴_ų├┐hĢrķg��Ż¼ėąā╔ĘN▓╗═¼šfĘ©�����ĪŻ

ĪĪĪĪę╗šfŪž┤·ų├┐h��ĪŻŪÕŪ¼┬ĪČ■╩«░╦─ĻĪČ▓®┴_┐hųŠĪĘŠĒę╗▌d├„│ńĄØČ■─ĻĒn┬─╠®ą“čį�Ż¼Ī░░┤╩Ę╠Ųł“ĢrŻ¼ĖĪ╔Įūį┼ŅŹuüĒĖĄė┌┴_╔Į���Ż¼╣╩├¹ĖĄ┴_��Ż¼║¾ė××ķ▓®┴_ų«├¹ĪŻūŅ╣┼ų├┐hūįŪž╩╝╗╩╚²╩«╚²─Ļ��Ż¼┼c²ł┤©▓óļ`ė┌─Ž║����Ż┐ż�����Ī�����ŻĪ▒├„─®ŪÕ│§Ū³┤¾Š∙ĪČÅV¢|ą┬šZĪĘšf��Ż¼Ī░Ūžų├▓®┴_┐h�����Ż¼čį▓®┴_Č°ĖĪų«�����Ż¼Ųµ┐╔ų¬ęė����ĪŻ╣╩▓╗čįĖĪ�����Ż¼╚╗ĖĪ▓®ė┌┴_Ż¼Ųõ╩┬╗─šQ�����Ż¼Č°╩╝╗╩ą┼ų«�����Ż¼Š∙ų┴ęį├¹┐h���Ż¼ęÓ┐╔║├╣ųš▀ęė�����Ī��ŻĪ▒├±ć°ĢrŲ┌�Ż¼į°¤©š┬�����ĪóÅłėč╚╩ŠÄū½ĪČ▓®┴_┐hųŠĪĘĢr�����Ż¼ęÓų„═ŲŪžų├▓®┴_┐hšf�����ĪŻ

ĪĪĪĪ┴Ēę╗šfĘ©╩ŪØh┤·ų├┐h����ĪŻĪČØhĢ°ĪżĄž└ĒųŠĪĘėą▌d�Ż¼Ī░─Ž║Ż┐ż���Ż¼Ūžų├��ĪŻŪžöĪ�����Ż¼╬Š┘ó═§┤╦Ąž�����ĪŻ╬õĄ█į¬Č”┴∙─Ļķ_�Ż¼ī┘Į╗ų▌Ī���Ż┐h┴∙Ż║Ę¼ž«��ĪóĖĄ┴_�����Īóųą╦▐���Īó²ł┤©Īó╦─Ģ■�ĪóĮęĻ¢Ī�ŻĪ▒▀@╩Ū▓®┴_┐h├¹ė┌Ąõ╝«ų«╩╝Ż¼ę▓╩Ū║¾╩└蹊┐š▀šJ(r©©n)×ķ▓®┴_įO(sh©©)ė┌Øhį¬Č”┴∙─ĻŻ©╣½į¬Ū░111─ĻŻ®Ą─ų„ę¬ę└ō■(j©┤)��ĪŻ«ö(d©Īng)─Ļ�Ż¼ė╔┌w┘óĮ©┴óĄ──ŽįĮć°Ż¼Üv5Ą█93─Ļ║¾���Ż¼▒╗Øh│»ŲĮČ©���Ż¼ų├┘┘Č·��Īóųķč┬��Īó─Ž║Ż�Īó╔n╬Ó�Īóė¶┴ų�Īó║ŽŲųĪóĮ╗ų║���ĪóŠ┼šµ��Īó╚š─ŽŠ┼┐ż���Ż¼Ųõųą─Ž║Ż┐ż▌Ā┐h┴∙����Ż¼×ķĘ¼ž«Īó▓®┴_��Īóųą╦▐���Īó²ł┤©����Īó╦─Ģ■ĪóĮęĻ¢����Ż¼ÄX─Ž▒╚▌^ŪÕ╬·Ą─┐ż┐hįO(sh©©)ų├ūį┤╦╩╝ĪŻ

ĪĪĪĪ╬║Ģx─Ž▒▒│»ĢrŲ┌���Ż¼š■ÖÓ(qu©ón)Ė³Ą³ŅlĘ▒��Ż¼ų▌┐ż×Eų├��Ż¼ÅU┴óŅlĘ▒���Ż¼═∙═∙Ī░Ąž?z©”)o░┘└’Ż¼öĄ(sh©┤)┐h▓óų├��Ż╗æ¶▓╗ØMŪ¦����Ż¼Č■┐żĘųŅI(l©½ng)Ī▒Ż¼Ūęļx║Ž¤o│Ż�����Ż¼▀wßŃ▓╗Č©Ż¼×ķ║¾╩└Üv╩Ę蹊┐┴¶Ž┬▓╗╔┘ŽļŽ¾┐šķg��ĪŻ

ĪĪĪĪį┌─Ž▒▒│»ų«Ū░��Ż¼╗▌ų▌Į±╠ņĄ─Š│ė“�Ż¼╗∙▒Š╔Žļ`ī┘ė┌─Ž║ŻĪó¢|╣┘Ą╚┐ż�Ż¼ų▒ĄĮ─Ž┴║╠ņ▒O(ji©Īn)Č■─ĻŻ©503─ĻŻ®┴║╗»┐żįO(sh©©)┴óŻ©ę╗šfįO(sh©©)ė┌┴║╠ņ▒O(ji©Īn)╦──ĻŻ®��Ż¼╗▌ų▌▓┼Å──Ž║Ż����Īó¢|╣┘Ą╚┤¾Ąž└ĒĖ┼─Ņ├ōļx│÷üĒŻ¼▌Ā²ł┤©�����Īó▓®┴_�����Īó┴_Ļ¢���Īó║ėį┤�Īó└ūÓl(xi©Īng)Īó┼dīÄ�����Īó║ŻžS���Īóą└śĘ�Īóæč░▓9┐h�Ż¼ėą┴╦Į±╠ņū„×ķĄž╩ą╝ē│Ū╩ąĄ─ļrą╬Ż¼│╔×ķ╗▌ų▌│Ū╩ą░l(f©Ī)š╣Ą─ųžę¬Ęų╦«ÄX���ĪŻ

ĪĪĪĪ─Ž┴║ų├┴║╗»┐ż╩┬�����Ż¼╩╝ęŖė┌╠Ų┤·└Ņ╝¬Ė”ĪČį¬║═┐ż┐hłDųŠĪĘ����Ż¼Ī░Üw╔Ų┐h�Ż¼▒ŠØh▓®┴_┐hĄžę▓Ż¼┴║ī┘┴║╗»┐ż�ĪŻ╦Õķ_╗╩╩«─ĻŻ©590─ĻŻ®ÅU┴║╗»┐żŻ¼ęį┐hī┘čŁų▌�����ĪŻĪ▒ŪÕ╣ŌŠwĪČ╗▌ų▌Ė«ųŠĪĘätėø▌d�����Ż¼Ī░┴║╠ņ▒O(ji©Īn)─Ļķg���Ż¼╬÷─Ž║����Ż┐żų├┴║╗»┐ż����Ż¼┐ż│Ū┴║╗»�����Ż¼ę“▀w▓®┴_┐hų╬ė┌¢|ĮŁ▒▒░ČĖĪĒųŹÅų«╬„�ĪŻĪ▒

╗▌ų▌Ė«│ŪąĪ¢|ķT▀zųĘĖĮĮ³╝t╔░ÄrļA╠▌��ĪŻ

ĪĪĪĪÅ─▀@ą®ėø▌d┐╔ęį┐┤│÷����Ż¼┴║╗»┐żūį─Ž┴║╠ņ▒O(ji©Īn)─ĻķgįO(sh©©)┴ó�����Ż¼ĄĮ╦Õķ_╗╩╩«─ĻÅU│²��Ż¼ÜvĢr80ČÓ─Ļ�����Ż¼Ųõ┐żų╬┼c▓®┴_╣┼┐hų╬×ķ═¼ę╗╠Ä�����ĪŻ

ĪĪĪĪ─Ū├┤��Ż¼┴║╗»┐żų╬ėųį┌──└’�Ż┐

ĪĪĪĪ├„╝╬ŠĖŲ▀─ĻŻ©1528─ĻŻ®ÓŹŠSą┬ĪČ╗▌┤¾ėøĪĘĮķĮB▓®┴_┐hĢršf�Ż¼Ī░Į±Ė«ų╬Ż¼╣╩┐hų╬ę▓��ĪŻ┴║╝┤ŲõĄžų├┴║╗»┐ż�����Ż¼ų╬╩╝═Įė┌ĖĪĒųŹÅ─ŽĪ��ŻĪ▒ōQčįų«�Ż¼▓®┴_┐hų╬▀wų┴ĖĪĒųŹÅę╗ĦŪ░Ż¼╦³Ą─╬╗ų├į┌╗▌ų▌Ė«ų╬╝┤Į±╠ņĄ─╗▌│ŪŚ^╔Į�ĪŻŪÕ┐Ą╬§─Ļķg╚~ē¶ą▄ęßīO╚~▀mųžą▐ĪČ╚~╩ŽūÕūVĪĘĘQŲõŽ╚ūµė┌├„Ī░│╔╗»į¬─Ļ─╦▀wė┌┴║╗»╚f╩»└’Ī▒Ż¼▓ó╠žäeūó├„Ī░╗▌ų▌╣┼├¹┴║╗»Ī▒����ĪŻ┴║╗»╚f╩»└’╝┤╗▌ų▌Ė«│Ū╚f╩»Ę╗Ż¼×ķĮ±╠ņ╗▌│Ūųą╔Į─Ž┬Ę��Ī�����Ż┐╔ęį┐┤│÷�Ż¼ų┴├„ŪÕų«ļH�Ż¼╗▌ų▌╚╦│Żęį┴║╗»┤·ĘQ╗▌ų▌│ŪŻ¼«ö(d©Īng)─ĻĄ─┴║╗»┐żų╬����Ż¼┤¾Ė┼┬╩Š═į┌Į±╠ņĄ─╗▌│ŪŚ^╔Įę╗ĦĪŻ

ĪĪĪĪę▓ėąę╗šf�Ż¼┴║╗»┐żų╬╦∙į┌Ąž×ķ╗▌¢|┴║╗»Ż©├„┤·╩╝ĘQ┴║╗»══Ż®�����ĪŻ╠Ų└Ņ╝¬Ė”ĪČį¬║═┐ż┐hųŠĪĘĘQĪ░┴║╗»╣╩┐żį┌Ż©Üw╔ŲŻ®┐h¢|─Ž░╦╩«└’�Ī�ŻĪ▒├„╝╬ŠĖČ■╩«ę╗─ĻŻ©1542─ĻŻ®äó╬Óą▐ĪČ╗▌ų▌Ė«ųŠĪĘĢrÅ─└Ņ╝¬Ė”ų«šfŻ¼šJ(r©©n)×ķĪ░┴║╗»┐ż╣╩╗∙į┌¢|─Ž░╦╩«└’�Ż¼┴║╠ņ▒O(ji©Īn)ųąų├ĪŻ╦Õķ_╗╩╩«─ĻÅU����Ż¼Į±×ķ┴║╗»══Ż¼öÓĒ▀¬qėą┤µš▀���Ī��ŻĪ▒

ĪĪĪĪ╝╬ŠĖ░µĪČ╗▌┤¾ėøĪĘ║═ĪČ╗▌ų▌Ė«ųŠĪĘ��Ż¼Č╝╩Ū╗▌ų▌├„┤·ųžę¬╩Ę┴Ž��Ż¼ā╔š▀├µ╩└ĢrķgāHŽÓĖ¶╩«ėÓ─Ļ�����Ż¼ī”ųžę¬Ąž³c(di©Żn)Ą─ėø╩÷┤¾ŽÓÅĮ═ź��Ż¼×ķ║¾╚╦┴¶Ž┬ę╔Ė]�ĪŻ╗“įS╬┤üĒėąĖ³ČÓĄ─╩Ę┴Ž║═┐╝╣┼ą┬░l(f©Ī)¼F(xi©żn)�����Ż¼▓┼─▄ĮŌ┤ę╔╗¾����ĪŻ

ĪĪĪĪÅ─ĖĄ┴_Ż©▓®┴_Ż®ų├┐hŲŻ¼ĄĮ╦Õķ_╗╩╩«─ĻŻ©590─ĻŻ®ÅU┴║╗»┐żų╣����Ż¼Ū░║¾ÜvĮø(j©®ng)Ų▀░╦░┘─ĻŻ¼╗▌ų▌┤¾Ąž▀@Č╬Į©ų├čžĖ’Üv╩Ę��Ż¼Į±╚╦ė├Ī░╣┼┴║╗»Ī▒Įy(t©»ng)ĘQų«�����ĪŻ

│»Š®ķT��ĪŻ ╗▌ų▌¢|ĮŁłDŲ¼╔ń╣®łD

ĪĪĪĪ╗▌ų▌ķ_│Ū

ĪĪĪĪ╦Õ┤·čŁų▌┐é╣▄Ė«įO(sh©©)ė┌Ś^╔Į

ĪĪĪĪ╦Õ┤·Ą─Į©┴ó���Ż¼╩╣Ą├ųąć°į┘┤╬▀M(j©¼n)╚ļ┤¾ę╗Įy(t©»ng)Ģr┤·��Ż¼Ī░╣┼┴║╗»Ī▒ķ_åó┴╦Ž“Ī░╗▌ų▌Ī▒Ą³┤·Ą─▓ĮĘź�����ĪŻ

ĪĪĪĪßśī”─Ž│»ł╠(zh©¬)š■š▀ÅV┴óų▌┐żĄ─▒ūČ╦���Ż¼╦Õ╬─Ą█ł╠(zh©¬)š■ų«│§▒Ń▓╔╝{ŚŅ╔ąŽŻĪ░┤µę¬╚źķe����Ż¼▓óąĪ×ķ┤¾Ī▒Ą─Į©ūhŻ¼┴T┐ż╩Ī┐h���Ż¼ęįų▌Įy(t©»ng)┐h�����Ż¼╗ųÅ═(f©┤)ŪžØhĢrŲ┌Ą─ų▌┐hČ■╝ēųŲ�����ĪŻ

ĪĪĪĪ╦Õķ_╗╩╩«ę╗─ĻŻ©591─ĻŻ®����Ż¼╦Õ╬─Ą█īó╬ÕÄXęį─ŽĄ─ÅVķ¤Ąžģ^(q©▒)äØĘų×ķÄX─ŽĪóÄX¢|�ĪóÄX╬„╚²┤¾ąąš■ģ^(q©▒)ė“Ż¼Ė„įO(sh©©)ę╗┐é╣▄Ė«����Ż¼ė╔│»═óų▒▌Ā║═╬»┼╔┐é╣▄Ė«┐é╣▄Ż¼ŲõųąÄX─ŽįO(sh©©)ÅVų▌┐é╣▄Ė«�Ż¼±vÅVų▌Ż╗ÄX╬„įO(sh©©)╣ų▌┐é╣▄Ė«����Ż¼±v╣┴ųŻ╗ÄX¢|įO(sh©©)čŁų▌┐é╣▄Ė«����Ż¼Ė«č├įO(sh©©)ė┌╗▌ų▌Ś^╔ĮŻ¼╣▄ŅI(l©½ng)čŁų▌�����Īó│▒ų▌ā╔ų▌�����Ż¼ŲõųąŻ¼čŁų▌▌ĀÜw╔Ų�Īó▓®┴_��Īó║ŻžS��Īó║ėį┤����Īóą┬žSĪó┼dīÄ┴∙┐h���ĪŻ

ĪĪĪĪ┐é╣▄Ė«╩Ū╦Õ│»ĄžĘĮąąš■¾wųŲĄ─ūŅĖ▀īė╝ē����Ż¼╩ŪĖ▀ė┌ų▌╝ēģ^(q©▒)ė“Ą─Ī░£╩(zh©│n)ąąš■ģ^(q©▒)Ī▒�����Ż¼Ų½ųž▄Ŗ╩┬┬Ü─▄�����Ż¼ė├ęįµé(zh©©n)ōßę╗ĘĮ���ĪŻčŁų▌┐é╣▄Ė«Ą─įO(sh©©)┴ó��Ż¼ś╦(bi©Īo)ųŠų°ę╗ū∙╝»▄Ŗš■┤¾ÖÓ(qu©ón)ė┌ę╗╔ĒĄ─Ī░¢|ĮŁĄ┌ę╗┤¾│ŪĪ▒ÖM┐š│÷╩└��Ż¼µé(zh©©n)┴óÄX¢|�����ĪŻ▀@ę╗Üv╩Ę╩┬╝■▒╗║¾╚╦Č©×ķĪ░╗▌ų▌ķ_│ŪĪ▒�Ż¼Ś^╔ĮŻ¼ė╔┤╦│╔×ķ╗▌ų▌Ī░│Ū├}įŁ³c(di©Żn)Ī▒����ĪŻ

ŪÕ─®ĢrŲ┌Ą─¢|ą┬ś“ĪŻ

ĪĪĪĪ╣┼╚╦į┌╗▌ų▌Ś^╔ĮįO(sh©©)┴ó│Ū╩ą�����Ż¼╝µŠ▀▄Ŗ╩┬æ(zh©żn)┬įč█╣Ō║═┐░▌ø’L(f©źng)╦«ų«ęŖ����ĪŻŚ^╔Įū°▒▒Ž“─ŽŻ¼Ī░¢|����Īó╬„Č■ĮŁģRŲõ¢|�����Ż¼žS��Īó„{Č■║■õ¾Ųõ╬„Ī▒Ż¼╔Į─Ž▓┐ŲĮč▄�����Ż¼Ųõ▒▒šĒĮŁŪ═┴ó���Ż¼Ė«│ŪŁh(hu©ón)ė┌Ž┬����Ż¼ŠėĖ▀┼RŽ┬�Ż¼ęū╩žļy╣źŻ¼ėą¢|Č¾├Ę│▒ų«ø_�Īó╬„Įė═Ī┌Mų«ä┘Ą─ÜŌŲŪĪŻ┤╦═Ō����Ż¼¢|ĮŁ╬„┴„Ż¼į┌Ą└╝ę┐┤üĒ╩ŪĪ░─µ╦«Ī▒����ĪŻ╩▄¢|ĢxĖ║ķ┴_ĖĪ╔Įą▐Ą└���Īó─Ž▒▒│»įŖ╚╦ųxņ`▀\(y©┤n)∙Z│Ūé„šfĄ╚ė░ĒæŻ¼╗▌ų▌ķ_│Ūė┌Ś^╔Į����Ż¼¢|ĮŁĪ░─µ╦«Ī▒┤«ŲĪ░─Š∙ZŽ╔│ŪĪ▒║═ę╗ēKĪ░Ž╔į┤ĖŻĄžĪ▒Ż¼╔Į╦«ŽÓę└�����Ż¼╬’«a(ch©Żn)žSł���Ż¼×ķ░┘ąšą▌B(y©Żng)╔·Žóä┘Ąž�����ĪŻ

ĪĪĪĪ«ö(d©Īng)ĢrĄ─čŁų▌│Ū╩ą’L(f©źng)├▓����Īó╔·╗ŅĀŅør�����Ż¼║¾╚╦ęč¤oĘ©┐╝Š┐ĪŻō■(j©┤)╩Ę┴Žėø▌d��Ż¼ŲĮĻÉėą╣”Ą─░▓╗šÅ]ĮŁ╚╦Ę«ūė╔w��Ż¼▒╗╦Õ│»├³×ķčŁų▌┐é╣▄Ė«╩ū╚╬┐é╣▄�Ż¼ÜvĢr╩«─ĻĪ��ŻĪČ╦ÕĢ°ĪĘėø▌d╦Õķ_╗╩╩«░╦─ĻŻ©598─ĻŻ®Ę«ūė╔w╚ļ│»╩÷┬Ü���Ż¼Ž“╦Õ╬─Ą█ūÓ½I(xi©żn)ÄX─ŽĄžłDŻ¼╦Õ╬─Ą█┘nŲõ┴╝±Rļs╬’��Ż¼╝ėŅI(l©½ng)╦─ų▌╩┬�Ż¼├³▀ĆčŁų▌ĪŻ║¾╦Õ¤¼Ą█š┘Ę«ūė╔wĘĄ│»Ģr��Ż¼Ž┬ųI░²¬ä╦¹Ī░Ė╔Šų═©├¶��Ż¼▓┘┬─ŪÕØŹ�����Ż¼ūįŲ╩Ę¹╬„Ę■Ż¼É█╗▌×ķŽ╚�����Ż¼ōߥ└ėąĘĮ���Ż¼īÆ├═Ą├╦∙�����ĪŻ╠Äų¼ĖÓ▓╗ØÖŲõ┘|(zh©¼)�����Ż¼ū├žØ╚¬žMėÕŲõąį�Ż¼╣╩─▄ų╬┐ā┐╦š├�����Ż¼šnūŅų«╩ū��Ī�����ŻĪ▒Å─╦Õ¤¼Ą█Ą─░²į~üĒ┐┤Ż¼Ę«ūė╔wŪÕ┴«┘t─▄����Ż¼į┌╦¹Ą─ų╬└ĒŽ┬Ż¼čŁų▌š■═©╚╦║═����Ż¼░┘ąš░▓ŠėśĘśI(y©©)ĪŻ

ĪĪĪĪ20╩└╝o(j©¼)80─Ļ┤·�Ż¼┐╝╣┼╚╦åTį┌Ś^╔Į╬„é╚(c©©)─Ž▒▒ķL100├ūĄ─ĄžŽ┬Ż¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)┤¾┼·╦Õ╠Ų─ĻķgĄ─═▓═▀�����Īó░Õ═▀�Īó╠š╣▐ÜłŲ¼Ą╚╬─╬’����Ż¼▀@╩ŪŚ^╔Į▌^įńĄ─╚╦ŅÉ╔·╗Ņ▀zųĘĪŻ

ĪĪĪĪčŁų▌┐é╣▄Ė«į┌Ś^╔ĮĮ©įO(sh©©)╣┘╩Ų┌ķg���Ż¼▀Ćķ_ĶÅ┴╦ę╗┐┌╦«Š«�����Ż¼īŻ╣®╣┘Ė«╩╣ė├�����Ż¼╩Ū×ķĪ░╦ÕŠ«Ī▒����Ż¼ėųĘQĪ░Ś^Š«Ī▒ĪŻ├±ć°Åłėč╚╩ĪČ╗▌ų▌╬„║■ųŠĪĘšJ(r©©n)Č©įōŠ«×ķĪ░╦ÕĮ©Ė«ų╬╦∙ĶÅĪ▒����Ż¼▓óšfĪ░Ųõ╣┼╔wüåė┌┌w┘óŠ«Ī▒ĪŻ

ĪĪĪĪŪ³┤¾Š∙ĪČÅV¢|ą┬šZĪĘ▌dŻ║Ī░╗▌ų▌│ŪųąęÓ¤oŠ«��Ż¼├±Įį╝│¢|ĮŁęį’ŗ����Ż¼┐░▌ø╝ęų^╗▌ĘQ∙Z│ŪŻ¼─╦’w∙Zų«Ąž��Ż¼▓╗┐╔┤®Š«ęįé¹∙Z▒│�Ż¼ų┬╚╦├±▓╗░▓Ż¼┤╦╔§═²ę▓�ĪŻ╚╗╗▌ų▌Ė«┼cÜw╔Ų┐h│ŪĄžĮįŽ╠Ż¼▓╗┐╔ęįŠ«�����Ż¼āH┐żŌ▌ėąę╗Š«Ż¼┐╔╝│Č°’ŗįŲ���Ī��ŻĪ▒▀@└’Ą─Ī░┐żŌ▌ėąę╗Š«Ī▒���Ż¼╝┤Ś^Š«ĪŻ

ŪÕ─®╗▌ų▌Ė«č├�����ĪŻ

ĪĪĪĪĪČęūĮø(j©®ng)ĪĘėąįŲŻ║Ī░Ė─ęž▓╗Ė─Š«���Ī�����ŻĪ▒Ī░Š«Ī▒ėąų°¬Ü(d©▓)╠žŪęžSĖ╗Ą─╬─╗»ęŌ╠N(y©┤n)Ż¼Ś^Š«ęŖūC╗▌ų▌ķ_│Ū�Ż¼ū╠ØÖ╗▌ų▌░┘ąšŪ¦░┘─ĻĪŻĮ³─Ļ���Ż¼Ś^Š«į┌č═ø]ĄžŽ┬ČÓ─Ļ║¾����Ż¼æ{ĮĶųą╔Į╣½ł@Ż©╗▌ų▌Ė«│Ū▀zųĘ╣½ł@Ż®┐╝╣┼═┌Š“╣ż│╠ų«¢|’L(f©źng)Ż¼ųžęŖ╠ņ╚š�����Ż¼ūī╚╦éāĖQęŖ╣┼┤·╗▌ų▌╚╦┤“Š«╝│╦«Ą─╔·╗Ņł÷Š░����ĪŻ

ĪĪĪĪčŁų▌ę╗├¹į┌╦Õ╠ŲĢrŲ┌į°Ė─├¹ėųÅ═(f©┤)├¹Ż¼▌^×ķ╗ņüy�����Ż¼Ųõ├}Įj(lu©░)×ķŻ║čŁų▌Ī¬²ł┤©┐żĪ¬čŁų▌Ī¬└ūÓl(xi©Īng)┐żĪ¬║ŻžS┐żĪ¬čŁų▌��Ż¼ų┴╬Õ┤·ĢrŲ┌Ą──ŽØhŪ¼║Óį¬─ĻŻ©917─ĻŻ®���Ż¼ų├ĄØų▌╣Ø(ji©”)Č╚╩╣ė┌Üw╔Ų��Ż¼čŁų▌Ė─ĘQĄØų▌���ĪŻ

ĪĪĪĪ┤╦ĢrčŁų▌▓óø]ėąÅU│²���Ż¼Č°╩ŪßŃčŁų▌ų╬ė┌└ūÓl(xi©Īng)Ż¼Į±║ėį┤╩ą²ł┤©┐h����ĪŻīŹ(sh©¬)ļH╔ŽŻ¼╦Õ╠ŲĢrŲ┌Ą─čŁų▌���Ż¼ųĖĄ─╩Ū¼F(xi©żn)į┌Ą─╗▌ų▌�Ż¼Ą½─ŽØhĢrŲ┌�����ĪóĄØų▌Ą├├¹║¾║═š¹éĆ╦╬┤·����Ż¼čŁų▌ųĖĄ─╩ŪĮ±╠ņĄ─²ł┤©┐hĪŻ

ĪĪĪĪŠ═į┌ĄØų▌Ą├├¹20─Ļ║¾�Ż¼▒▒╦╬╠ņņ¹╦──ĻŻ©1020─ĻŻ®Ż¼╦╬šµū┌ę“ĄØų▌┼c╠½ūė┌wĄØŻ©║¾üĒĄ─╦╬╚╩ū┌Ż®ū▓├¹����Ż¼░┤šš▒▄ųMæT└²��Ż¼īóĄØų▌Ė─ĘQ╗▌ų▌ĪŻ

ĪĪĪĪī”╗▌ų▌ę╗├¹Ą─üĒÜv��Ż¼├±ć°Åłėč╚╩ą▐ūļĪČ╗▌Ļ¢ą┬ųŠĪĘĢršJ(r©©n)×ķ���Ż¼Ī░ĪČŽķĘ¹łDĮø(j©®ng)ĪĘėąĪ«∙ZÄX�����Ż¼į┌┴_ĖĪ╔Į╬„▒▒Ż©īŹ(sh©¬)×ķ╬„─ŽŻ®�Ż¼╝┤╗▌Ļ¢ę▓Ī»���Ż¼ęÓ╩╝ė┌╦╬╚╦ėø▌d��ĪŻĄ½ĪČłDĮø(j©®ng)ĪĘ╦∙▒Š����Ż¼╗“į┌╦╬Ū░�Ż¼╣╩╦╬╚╦Ė─čŁų▌Ż©īŹ(sh©¬)×ķĄØų▌Ż®×ķ╗▌ų▌Ż¼╝┤ō■(j©┤)ĪČłDĮø(j©®ng)ĪĘų«šfę▓����ĪŻĪ▒Åłėč╚╩╦∙┼eĪČŽķĘ¹łDĮø(j©®ng)ĪĘ����Ż¼╚½├¹ĪČŽķĘ¹ų▌┐hłDĮø(j©®ng)ĪĘ��Ż¼│╔ė┌▒▒╦╬┤¾ųąŽķĘ¹╚²─ĻŻ©1010─ĻŻ®��Ż¼įŁüĒ╩ŪŽ╚ėąĪ░╗▌Ļ¢Ī▒���Ż¼▓┼ėąĪ░╗▌ų▌Ī▒Ż¼Ī░╗▌Ļ¢Ī▒Ė─×ķĪ░╗▌ų▌Ī▒����Ż¼Ēś└Ē│╔š┬ĪŻ

ĪĪĪĪ▓╗╣▄╗▌ų▌ę“║╬Č°Ą├├¹����Ż¼╗▌ų▌Š═┤╦│÷¼F(xi©żn)į┌ųąć°░µłDŻ¼Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔ńĢ■čĖ╦┘░l(f©Ī)š╣�Ż¼ėŁüĒĪ░╠ņŽ┬▓╗ĖęąĪ╗▌ų▌Ī▒Ą─Ģr┤·ĪŻ

╗▌ų▌Ė«│Ūē”ę└ĮŁČ°Į©���Ż¼ęū╩žļy╣ź��Ż¼ėąų°Ī░╠ņļUĪ▒ų«ĘQ�����ĪŻ

ĪĪĪĪ╦╬┤·├¹│Ū

ĪĪĪĪĪ░╗▌ų▌│ŪŽ┬ėąĮŁ─ŽĪ▒

ĪĪĪĪ│Ū�Ż¼╦∙ęį╩ó├±��ĪŻ╚ļ╦╬ų«║¾�Ż¼╗▌ų▌╚╦┐┌╚šęµ│Ē├▄Ż¼╦╬ĮB╩ź─Ļķg╠K¢|Ų┬įó╗▌┐┤ĄĮĄ─Ī░∙Z│Ū╚f╩ę���Ż¼ÕeŠėČ■╦«ų«ķgĪ▒Ą─Š░Ž¾�Ż¼ā░╚╗ÄX─Žę╗┤¾│Ū����ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌╦╬┤·ų«Ū░Ą─│Ū│žĮ©įO(sh©©)ĀŅørŻ¼ę“╩Ę┴ŽĻI╚ń��Ż¼║¾╚╦¤oĘ©ŽļŽ¾�����Ż¼Ą½┐╔ęį┤_Č©Ą─╩Ū�����Ż¼ų┴╦╬┤·Ż¼╗▌ų▌Ė«│Ūęčų■│╔═Ļš¹Ą─│Ūē”��ĪŻ

ĪĪĪĪ▒▒╦╬╬─īW(xu©”)╝ęėÓŠĖīæė┌▒▒╦╬╝╬Ąv╦──ĻŻ©1059─ĻŻ®Ą─ĪČ╦╬╣╩══╠’└╔ųą³SĖ«Š²▒«ĪĘėą▌d�����Ż¼Ī░āząUų«┐▄ÅVų▌��Ż¼╗▌ūŅ×ķĮ³�Ż¼Ė«Š²į÷▄”┐Ż┌“Ż¼├±ė├ęį░▓�����Ī�ŻĪ▒Ī░āząUĪ▒╝┤╦╬╗╩Ąv╦──ĻŻ©1052─ĻŻ®į┌ÅV╬„Ų╩┬Ę┤╦╬Ą─īóŅI(l©½ng)āzųŪĖ▀Ż¼Ī░Ė«Š²Ī▒ät╩Ū╦╬╗╩Ąv╬Õ─ĻŻ©1053─ĻŻ®╔Ž╚╬╗▌ų▌╠½╩žĄ─³Sų┘═©�����ĪŻ▀@╩Ū─┐Ū░īW(xu©”)š▀šęĄĮĄ─ĻP(gu©Īn)ė┌╗▌ų▌│Ū│žĄ─ūŅįń╬─½I(xi©żn)ėø▌d����ĪŻ

ĪĪĪĪ║¾╚╦┐╝Š┐╦╬┤·╗▌ų▌Ė«│ŪĄ─ęÄ(gu©®)─Ż║═Ė±ŠųŻ¼šJ(r©©n)×ķŲõę└═ą¢|ĮŁ��Īó╬„ų”ĮŁČ°Į©Ż¼¢|▒▒├µ┼R¢|ĮŁ║═╬„ų”ĮŁēŠų■�����Ż¼╬„├µčž╔Ž����ĪóŽ┬∙Z║■Ż©Į±╬Õ╦─┬Ę║═ć°æc┬ĘŻ®¢|┼ŽČ°ų■���Ż¼▒╗¢|ĮŁ�Īó╬„ų”ĮŁ║═╬„║■ć·║Ž��Ż¼ą╬│╔╠ņ╚╗Ų┴šŽ�Ż¼│Ūķ_╦─ķTŻ║¢|ķTį┌¢|ą┬ś“ś“Ņ^ĖĮĮ³Ż¼╬„ķTį┌Į±ųą╔Į╬„┬Ę┼cć°æc┬ĘŻ©╬Õ╦─┬ĘŻ®Į╗Įń╠Ä����Ż¼─ŽķTį┌Į±ųą╔Į─Ž┬Ę1╠¢ĄĻõüĖĮĮ³Ż¼▒▒ķTį┌Į±Ę©į║Ū░Įų27╠¢Į©ų■ĖĮĮ³�����Ż¼ų▄ķL╝s1106├ū���Ż¼├µĘe╝s0.5ŲĮĘĮ╣½└’��Ż¼│Ūā╚(n©©i)▒┘ėą═©ßķ����Ż¼Į╗▓µĀŅ╚ń╩«ūųŻ©╝┤Į±╠ņųą╔Į¢|Īó─Ž����Īó╬„Īó▒▒╦─┬ĘŻ®�����ĪŻ

ĪĪĪĪ├„┤·╗▌ų▌╚╦╚~┤║╝░ĪČ╚f╩»║¾║■Ą╠ėøĪĘėø▌d��Ż¼Ī░╣╩│Ū¬MĪ▒Ī░─ŽķTńŖśŪ▒▒�����Ż¼╬„ķT╣½Ūõś“¢|Ī▒��Ż¼├±ć°Åłėč╚╩ĪČ╗▌ų▌╬„║■ųŠĪĘę▓ėø▌dĪ░│Ūų«╦╬Ģr����Ż¼╬„ķTį┌╣½Ūõś“¢|�����Ż¼▒▒ķTį┌│Ū┌“ÅRĪ▒���ĪŻ┐╔ęį┐┤│÷╦╬┤·╗▌ų▌Ė«│Ū▌^×ķšŁąĪ����ĪŻ

ĪĪĪĪįóŠė╗▌ų▌Ą─╠K¢|Ų┬į┌ĪČ┼c│╠š²▌oĢ°ĪĘųąīæĄ└Ż║Ī░╚ń╗▌ų▌▒°ąl(w©©i)å╬╣čŻ¼┴╦¤o│Ū╣∙����Ī����ŻĪ▒╠K¢|Ų┬╣PŽ┬Ą─Ī░│Ū╣∙Ī▒Ż¼Ę║ųĖ│Ū╩ą��Ż¼ĘŪ╠žųĖ│Ūē”���Ż¼┐╔ęŖ«ö(d©Īng)Ģr╗▌ų▌│Ū│ž╔į’@å╬▒Ī����ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K¢|Ų┬į°Įø(j©®ng)ā╔Č╚ŠėūĪĪ░┐ż¢|Č■╩«▓ĮĪ▒Ą─║ŽĮŁśŪŻ¼▀@└’┐╔ęį’¢ė[Ī░║Ż╔Į╩[ĢoÜŌ╝čįš�Ż¼Č■ĮŁ║Ž╠ÄųņśŪķ_Ī▒ų«ä┘Ė┼Ż¼╦¹ŽĒ╩▄ų°Ī░ĮŁ’L(f©źng)│§ø÷╦»š²├└����Ż¼śŪ╔Ž╠õ°f║¶╬ęŲĪ▒Ż©ĪČįóŠė║ŽĮŁśŪĪĘŻ®ų«É▄ęŌŻ¼Ą½ę“╗▌ų▌╔·²X╚šĘ▒�����Īó│Ū╩ąĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)░l(f©Ī)š╣��Ż¼║ŽĮŁśŪŽ┬Ī░ĖĶ║¶ļsķ鎒��Ż¼╣─ĮŪ°QšĒŽ»Ī▒Ż©ĪČ║═╠šęŲŠėČ■╩ū▓óę²ĪĘŻ®ų«╩ąŠ«ÜŌŽó���Ż¼ėų┼c╚šę╣ŽÓ░ķ��ĪŻ

1929─ĻĖ─įņ║¾╦«¢|Įų░³╣½Ž’┬ĘČ╬���ĪŻ

ĪĪĪĪ10ČÓ─Ļ║¾Ż¼įŖ╚╦╠ŲĖ²įó╗▌����ĪŻį┌╦¹Ą─╣PŽ┬����Ż¼╦╬┤·╗▌ų▌│Ū╩ą╔·╗Ņ▄S╚╗╝ł╔Ž�ĪŻ╦¹ū½ĪČ╔õŽ¾ėøĪĘėøõøĪ░ėąę░Ž¾ĻJ╚ļ╗▌ų▌▒▒ķTĪ▒ų««É╩┬Ż¼īæ╩ąørėąĪ░Ą└┬ʶ~¹}╚ź�����Ż¼ķį╠Kų±─Š▀ĆĪ▒Ī░▓ĶļS¢|┐═ĄĮ�����Ż¼╦ÄĖĮÅV┤¼ÜwĪ▒Ī░¤¤║Ž╝ęņą└ŽŠŲ����Ż¼’L(f©źng)ą╚┤¼▀^Ž╠¶~Ī▒Ą╚Šõ��Ż¼īæ╣Ø(ji©”)╦ū╚ńĪ░╠¶▓╦─Ļ─Ļ╦ū����Ż¼’w┼Ņ╠Ä╠Ä╔ĒĪ▒Ż¼īæ’L(f©źng)╬’╚ńĪ░╣S▐¦┤║╔·¾ń�����Ż¼¶~╬r║Ż╚ļ▒PĪ▒Ż¼ļhė└ėą╬Č�Ż¼Ž±ę╗Ę∙╣ż╣PķLŠĒŻ¼╝Ü(x©¼)ų┬├Ķ└L│÷▒▒╦╬╗▌ų▌╣┼│ŪĄ─’L(f©źng)═┴╚╦Ūķ�ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌ū„×ķ╗ø¢|╔╠ŲĘ╝»╔óĄž║═¢|ĮŁ╦«▀\(y©┤n)ųąą─Ą─Ąž╬╗Ż¼į┌«ö(d©Īng)ĢręčĮø(j©®ng)═╣’@���Ż¼š²╚ń╠ŲĖ²╦∙ĘQ����Ż¼Ī░░┘└’į┤┴„Ū¦└’ä▌�����Ż¼╗▌ų▌│ŪŽ┬ėąĮŁ─ŽĪ▒��ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌ū„×ķÄX─Ž╔Į╦«╣┼│ŪĄ─ĄõĘČų«ę╗��Ż¼į┌╦╬┤·ęčĮø(j©®ng)’@¼F(xi©żn)Č╦─▀�ĪŻ▒▒╦╬ų╬ŲĮ─ĻķgŻ¼į┌╠K¢|Ų┬����Īó╠ŲĖ²įóŠė╗▌ų▌ų«Ū░Ż¼╗▌ų▌╠½╩žĻÉéĀą▐ś“»BĄ╠Ż¼Įø(j©®ng)äØ╬„║■���Ż¼ėą─┐Ą─ĄžĖ─įņ║═└¹ė├╬„║■���Ż¼╦∙ų■ų«Ą╠¢|Ųųą└╚Ż©▒▒ķT═ŌŻ®Ż¼╬„Ąų╠ņæcė^Ż©Į±į¬├Ņė^Ż®����Ż¼čėŠdöĄ(sh©┤)└’Ż¼ĢrĘQŲĮ║■Ą╠��Ż¼įO(sh©©)╦«ķT����Ż¼╗“č▀╗“ķlŻ¼ęįķ]ęįą╣�����Ż¼Ė„Ą├Ųõę╦���Ż¼ėųį┌Ą╠╔Žųąų├╦«ķTą╣║ķŻ¼»B╩»ų■ś“ė┌Ųõ╔Ž�����Ż¼ĢrĘQ╣░▒▒ś“Ż¼│╔×ķ╗▌ų▌ūŅįńę▓╩Ū«ö(d©Īng)ĢrūŅ┤¾Ą─ę╗ĒŚ(xi©żng)╦«└¹╣ż│╠�����ĪŻ┤╦║¾���Ż¼╗▌ų▌╬„║■Ī░Ė╚╠’öĄ(sh©┤)░┘ĒĢ����Ż¼╚ö┼║Ųč¶~ų«└¹�����Ż¼╩®ė┌├±š▀žSęė����Ż¼╣╩ų^ų«žS║■Ī�����ŻĪ▒

ĪĪĪĪĻÉéĀ▓╗āH┤¾┼d╦«└¹��Ż¼═¼Ģr▀ĆĪ░ķ_┴∙ś“ą█ä┘Ż¼╠▐╚½║■ŪÓ┤õ�Ż¼Į©═ż^Īóų■║╔╗©ŲųĪ▒����Ż¼ĀIįņžS║■Š░³c(di©Żn)Ż¼į÷╝ėžS║■Ą─╚╦╬─ā╚(n©©i)║Ł�����Ż¼ė┌╩ŪĪ░øbõŠ═ż�����ĪóžS║■╔Įų«śŪ��ĪóķLś“Š▐¶│����Ż¼┼cŲõī┘ęįą▌ęįė╬Ż¼Ž»┤║ßóų«Ųµ▌Ō��Ż¼æč╩ķwų«ŪÕ’L(f©źng)����Ż¼╦¬Ė╠Ę╩„|Ż¼č®ąĘĖĪ§¼��Ż¼╬┤ćL▓╗╦╝┼c╗▌├±Š∙╦∙śĘĪ▒Ż©╦╬ÓŹébĪČ╗▌ų▌╠½╩žĻÉ╬─╗▌╣½ņ¶╠├ėøĪĘŻ®��ĪŻ

ĪĪĪĪĻÉéĀ▀Ć╩ū╠ßĪ░╗▌Ļ¢░╦Š░Ī▒��Ż¼╝┤·QĘÕŪńšš����ĪóčŃ╦■ą▒Ģ¤Īó╠ęł@╚š┼»��Īó└¾Ųų’L(f©źng)ŪÕ��ĪóžS║■ØO│¬�Īó░ļÅĮķįÜwĪó╔Į╦┬Ź╣¤¤�Īó╦«║¤’wŲ┘ĪŻ

ĪĪĪĪ║¾Įø(j©®ng)╬─╚╦─½┐═����Ż¼╠žäe╩Ū╠K¢|Ų┬Ą─Ņ}įüŻ¼╗▌ų▌╬„║■┬Ģ├¹▀h(yu©Żn)▓ź���Ż¼ųØu│╔×ķµŪ├└║╝ų▌╬„║■Ą─’L(f©źng)Š░├¹ä┘��Ż¼║¾╚╦įŲĪ░Õ╩¢|Ų┬³c(di©Żn)ŠYį÷ØÖ����Ż¼▓╝ų├┤¾éõĪ▒ĪŻ

ĪĪĪĪ─Ž╦╬═§Ž¾ų«ĪČ▌øĄž╝o(j©¼)ä┘ĪĘėø╩÷╗▌ų▌╬„║■Š░ė^Ģr����Ż¼ėąĪ░┼_ķ┐Č■╩«ėÓ╦∙Ż¼═ż^×ķÅV¢|ų«ä┘Ī▒�����ĪŻ

ĪĪĪĪÅ─╦╬┤·ķ_╩╝��Ż¼╗▌ų▌╬„║■┼c╗▌ų▌Ė«│Ū┤Į²XŽÓę└�Ż¼ų▒ų┴╚┌×ķę╗¾wĪŻę╗ū∙├±╬’Üqū╠��Īó┬ĢĮ╠╚šŪóĄ─ÄX─Ž├¹┐ż��Ż¼╬Ī╚╗┤Ż┴óį┌¢|ĮŁų«×I�����Ż¼╦╬╩Į╔·╗Ņ├└īW(xu©”)���Īó╔╠śI(y©©)╬─├„��Īó╩ą├±╬─╗»Ą╚����Ż¼║ŁB(y©Żng)ų°╗▌ų▌Ą─│Ū╩ąŠ½╔±�����ĪŻ

özė┌1920─ĻĄ─Üw╔Ų┐h│ŪŖ╩ĮŁķT�����ĪŻ

ĪĪĪĪÄX¢|ą█┐ż

ĪĪĪĪ├„┤·öU(ku©░)│ŪĄņČ©╗▌ų▌Ė«│ŪĖ±Šų

ĪĪĪĪį¬┤·╗▌ų▌│ŪųĘčė└m(x©┤)╦╬┤·ęÄ(gu©®)─Ż�Ż¼╔§╔┘į÷ęµĪŻ

ĪĪĪĪį¬├„Č”Ė’║¾�Ż¼╚½ć°ķ_╩╝┼dŲĪ░│Ūē”¤ßĪ▒Ż¼┤¾ų┴╩Ī│Ū��Ż¼ąĪų┴┐h│Ū╗“š▀ąl(w©©i)╦∙���Ż¼╝Ŗ╝Ŗą▐ų■│Ūē”ęįūįąl(w©©i)��ĪŻ

ĪĪĪĪ├„║ķ╬õ╚²─ĻŻ©1370─ĻŻ®��Ż¼╗▌ų▌ų¬Ė«╚fĄŽęįĪ░╦╬į¬╣╩│Ū╔§░»Ī▒×ķė╔����Ż¼┼c╩žė∙Ū¦æ¶ųņė└┬╩▄Ŗ├±öU(ku©░)│ŪŻ¼▀@╩Ū╗▌ų▌Ė«│Ūį┌╦╬į¬╣╩│ŪĄ─╗∙ĄA(ch©│)╔Ž╩ū┤╬öU(ku©░)Į©��ĪŻ

ĪĪĪĪ├„║ķ╬õČ■╩«ę╗─ĻŻ©1388─ĻŻ®���Ż¼├„│»įO(sh©©)╗▌ų▌ąl(w©©i)�����Ż¼┤╬─Ļ�����Ż¼×ķ╝ėÅŖ(qi©óng)ė∙ö│���Ż¼╗▌ų▌ų¬Ė«ĻÉ└^į┘┤╬┤¾ęÄ(gu©®)─ŻöU(ku©░)Į©│Ūį½Ż¼▓óķ_ĶÅ£Ž═©¢|ĮŁ╦«ŽĄ×ķ│Ūā╚(n©©i)Šė├±╠ß╣®╦«į┤����Ż¼ĘČć·┤¾ų┬ęįĮ±╠ņĄ─╦«ķT┬ĘĪó─ŽķT┬Ę���ĪóķLē█┬Ę����ĪóŁh(hu©ón)│Ū╬„┬ĘĪó×IĮŁ╬„┬Ę×ķĮń�Ż¼─Ž▓┐Å─Į±ųą╔Į─Ž┬ĘöU(ku©░)ų┴─ŽķT┬ĘŻ¼▒▒▓┐Å─Ę©į║Ū░Įų?j©½n)Uų┴Č╔┐┌╦∙ĖĮĮ³�Ż¼╬„▓┐Å─Į±ć°æc┬Ę�Īó╬Õ╦─┬ĘöU(ku©░)ų┴Łh(hu©ón)│Ū╬„┬ĘŻ¼╬„║■ę╗▓┐Ęų▒╗ć·╚ļ│Ūā╚(n©©i)�ĪŻ

ĪĪĪĪĮø(j©®ng)▀^┤╦Ę¼öU(ku©░)Į©Ż¼╗▌ų▌Ė«│ŪįO(sh©©)ų├Ų▀ķT�����Ż¼¢|į╗╗▌Ļ¢ķT�����Īó╬„į╗╬„║■ķT�Īó─Žį╗ÖMī∙ķTĪó▒▒į╗│»Š®ķT�ĪóąĪ¢|ķTį╗║ŽĮŁķTĪóąĪ╬„ķTį╗¢|╔²ķT�����Ż¼╦«ķTį╗Ģ■į┤ķTĪŻ│Ūā╚(n©©i)ęį╦«ķTų┴ąĪ╬„ķT×ķųąŠĆĘų×ķā╔▓┐Ęų����Ż¼¢|▒▒×ķ├±│ŪŻ¼╬„─Ž×ķ▄Ŗ│ŪŻ©╗▌ų▌ąl(w©©i)Ż®����ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌Ė«│Ū7éĆ│ŪķTųąŻ¼ėųęį▒▒ķTę¬╚¹│»Š®ķTūŅ×ķłį╣╠���ĪŻĖ∙ō■(j©┤)╣┼┤·ĄžłD’@╩Š���Ż¼│»Š®ķTš²ī”╣░▒▒ś“Ż¼ŪęķT═Ō╝ėų■░ļłAą╬Ą─«Y│ŪĪ¬Ī¬«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╦ūĘQĪ░│ŪķT═░Ī▒����Ż¼ķTų«╔ŽėųėąĪ░ö│śŪĪ▒Ż¼┼į┴ąĖCõü28Åł�����Ż¼ė├üĒė^▓ņ║═╔õō¶üĒĄĮ│Ūē”─_Ž┬Ą─ö│╚╦ĪŻ

ĪĪĪĪ▀@ĢrĄ─╗▌ų▌Ė«│Ū│Ūį½���Ż¼ą█éźęÄ(gu©®)š¹��Ż¼Ė▀┤¾łį╣╠��Ż¼Ūę¢|▒▒ĦĮŁ�Ż¼╬„─Ž┐M║■�Ż¼└¹ė├╦─├µŁh(hu©ón)╦«Ą─Ąž└Ēā×(y©Łu)ä▌Ż¼į┌▄Ŗ╩┬ĘĮ├µėą║▄Ė▀Ę└ė∙─▄┴”��Ż¼┐╔ų^╣╠╚¶Į£½�Ż¼╠¢ĘQĪ░╠ņļUĪ▒�ĪŻ

ĪĪĪĪ├„║ķ╬õ─ĻķgĄ─ā╔┤╬öU(ku©░)│ŪŻ¼ĄņČ©┴╦├„ŪÕā╔┤·╗▌ų▌Ė«│ŪĄ─ęÄ(gu©®)─Ż║═Ė±Šų��Ż¼┤╦║¾ą▐┐ś▓╗▌z����ĪŻ

ĪĪĪĪ├„╚fÜvČ■╩«░╦─ĻŻ©1600─ĻŻ®Ż¼╗▌ų▌ų¬Ė«║╬éźį┌Ś^╔ĮĖ«č├ķTŪ░Į©╩»┼ŲĘ╗���Ż¼ā╔▀ģĘųäeĢ°ėąĪ░ÄX¢|ą█┐żĪ▒Ī░┴║╗»┼f░ŅĪ▒░╦éĆ┤¾ūų����Ż¼īó╗▌ų▌│Ū╩ąč▌ūā├}Įj(lu©░)║═Š½╔±╠ž┘|(zh©¼)ū„┴╦Š½£╩(zh©│n)┐╠«ŗĪŻ

ĪĪĪĪŪÕĄ└╣Ō─Ļķg����Ż¼╗▌ų▌ų¬Ė«ĮŁć°┴žų„│ų┴╦╗▌ų▌Üv╩Ę╔ŽūŅ┤¾ęÄ(gu©®)─ŻĄ─╗▌ų▌Ė«│Ūį½ą▐Å═(f©┤)╣ż│╠ĪŻĮŁć°┴žų«Ū░Äū╚╬ų¬Ė«į°ų\äØ╚½├µųžą▐╗▌ų▌Ė«│Ū���Ż¼Č╝ę“╣ż│╠║Ų┤¾���Īó┘YĮļyęį╗I┤ļČ°ū„┴TĪŻĮŁć°┴ž╔Ž╚╬║¾����Ż¼Ž“Ī░╗▌ų▌╩«ī┘Ī▒Ż©Üw╔ŲĪó▓®┴_����Īó║ŻžSĪó║ėį┤����Īó²ł┤©Īó║═ŲĮ���Īóė└░▓�ĪóķLīÄĪóĻæžS���Īó▀BŲĮų▌Ż®│½ŠĶą▐│Ū┘YĮ���Ż¼Ą├ĄĮĪ░╗▌ų▌╩«ī┘Ī▒╝ØĖ╗┤¾┴”ų¦│ų║═█x▄SŠĶų·Ż¼╣▓Ą├ŠćÕX10ėÓ╚f��ĪŻĄ└╣ŌČ■╩«░╦─ĻŻ©1848─ĻŻ®╩«Č■į┬����Ż¼ĮŁć°┴ž┬╩╣┘├±šš│Ūē”┼f╗∙ę╗┬╔ĘŁą┬ĪŻĮŁć°┴žüĒ═∙č▓ęĢ���Ż¼▒O(ji©Īn)ČĮ▀M(j©¼n)Č╚║═Öz▓ķ┘|(zh©¼)┴┐��Ż¼║«’L(f©źng)┐ß╚š╬┤ćLķgöÓĪŻÜvČ■▌d�����Ż¼╗▌ų▌│Ūį½ą▐ų■ę╗ą┬����ĪŻ

ĪĪĪĪ¤©╚╗ę╗ą┬Ą─╗▌ų▌│Ūį½╚įķ_7ķT��Ż¼Ęųäe×ķŲĮ║■ķTŻ©įŁ┤¾╬„ķTŻ®����Īó│»Š®ķT���ĪóŁh(hu©ón)╔ĮķTŻ©įŁąĪ╬„ķTŻ®���Īóū±║ŻķTŻ©įŁÖMī∙ķTŻ®Īó╗▌Ļ¢ķT�Īó║ŽĮŁķTĪóĢ■į┤ķT����ĪŻĮŁć°┴žėHūį×ķĖ„éĆ│ŪķTŅ}Ņ~Ż¼īæ╔ŽĄ├ęŌų«╣P�ĪŻ

ĪĪĪĪĮø(j©®ng)▀^£y┴┐Ż¼╗▌ų▌│Ūį½ų▄ć·ę╗Ū¦╚²░┘┴∙╩«š╔���Ż¼╦ūĘQĪ░Ų▀└’╚²Ī▒���Ż¼Ė▀Č■š╔Č■│▀��Ż¼│Ū╗∙īÆČ■š╔�Ż╗ų■«Y│Ū5ū∙����Ż¼Ė▀Īó║±┼cų„│Ū═¼��Ż╗ų■│Ū’¶▄”1614éĆ�����Ż¼├┐▄”ÅV┴∙│▀�����Ż¼║±ę╗│▀╬Õ┤ń���Ż╗ų■│ŪśŪ7ū∙�����Ż¼Ė„Ė▀╚²š╔╦─│▀Ż¼ÅV╚²ķ║�����Ż¼┐╔╚▌╦─╬Õ░┘╚╦Ż╗│Ū▒▒ų■┼┌┼_28ū∙���Ż¼▀xō±Ąžä▌Č¾ę¬Č°ų├����Ī�����Ż╗▌ų▌Ė«│Ū│Ūē”Įø(j©®ng)▀^ĮŁć°┴žų„│ųą▐┐ś║¾�Ż¼▒╚ęį═∙Ė³╝ė└╬╣╠Īóą█éź����Ż¼ŪęęÄ(gu©®)Ė±Ė▀Īó┘|(zh©¼)┴┐║├��Ż¼║▄┐ņ░l(f©Ī)ō]┴╦Ī░╩ž├±Ī▒ū„ė├��ĪŻ

ĪĪĪĪŪÕŽ╠žS╦──ĻŻ©1854─ĻŻ®��Ż¼ÅVų▌����Īó¢|▌Ė��Īó╗▌ų▌Ą╚Ąž▒¼░l(f©Ī)╠ņĄžĢ■Ę┤ŪÕŲ┴x����Ż¼ĄžĘĮ╣┘Ė«¤o┴”µé(zh©©n)ē║���Ż¼ų┬╩╣╗▌ī┘ų«▓®┴_�����Īó║ėį┤╝░Į³┐żų«¢|▌Ė��Īóį÷│Ū��Īó╗©┐h���Īó²łķTĪóÅ─╗»Ą╚┐h│ŪŽÓ└^│ŪŽ▌�Ż¼═ŌĄžļy├±Å─╦─├µ░╦ĘĮė┐╚ļ╗▌ų▌│Ū▒▄üyŻ¼Ī░öĄ(sh©┤)░┘└’ā╚(n©©i)ĮįüĒ▒Żė┌╗▌│ŪĪ▒�ĪŻ╩Ū─ĻķcŲ▀į┬Ż¼╗▌ų▌Ąį╗╣├┬╩öĄ(sh©┤)╚fų«▒Ŗć·╣ź╗▌ų▌│Ū�Ż¼öĄ(sh©┤)į┬Š├╣ź▓╗Ž┬��Ż¼╗▌ų▌Ė«│Ūėąą¦Ąž▒Żūo(h©┤)┴╦╚½│Ū├±▒ŖĄ─╔·├³žö«a(ch©Żn)░▓╚½ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌├±ķgų{ųVįŲ�����Ż¼Ī░ĶFµ£µi╣┬ų█�Ż¼ĖĪ∙Z╦«├µė╬ĪŻ╚╬æ{╠ņŽ┬üy���Ż¼┤╦Ąžė└¤oæn��Ī�����ŻĪ▒╦³×ķ╚╦éā├Ķ╩÷┴╦ę╗éĆ╝╚╩Ū▒°╝ę▒žĀÄ���Ż¼Ą½ėų╣╠╚¶Į£½Ą─╗▌ų▌Ė«│ŪĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌Ė«│ŪĄ─ĮųĄ└����Ż¼Įø(j©®ng)▀^├„┤·öU(ku©░)│ŪŻ¼ų┴ŪÕ┤·ą╬│╔Ī░Š┼Įų╩«░╦Ž’Ī▒╣Ū„└├}Įj(lu©░)���Ż¼ģ^(q©▒)ė“├µĘe▀_(d©ó)1ŲĮĘĮŪ¦├ū���ĪŻ

ĪĪĪĪĪ░Š┼Įų╩«░╦Ž’Ī▒Š▀¾wųĖ──ą®ĮųŽ’��Ż¼ŽÓĻP(gu©Īn)┘Y┴Ž╔ą┤µĀÄūh�����Ż¼┴„é„ČÓéĆ░µ▒Š��Ż¼Ųõųąę╗éĆ┴„é„▌^ÅV���Ż¼Ī░Š┼ĮųĪ▒×ķĖ«Ū░ÖMĮųĪó▒▒ķTų▒Įų���ĪóĖ▀Ą┌Įų�����ĪóĮĦĮų�����Īó╬─┼dĮų�����Īó╠┴╬▓Įų��Īóųęą┼Įų����Īó║¾╦∙Įų�����Īó┤“╩»ĮųŻ©Ė³├¹ųą╔Į╬„┬Ę����Ż¼╝┤╔╠śI(y©©)▓ĮąąĮųŻ®Ż╗Ī░╩«░╦Ž’Ī▒×ķĖ«▒│Ž’Ż©Ė³├¹╣½ł@║¾ĮųŻ®����Īó░ūń±Ž’Īó┼d┬ĪŽ’�ĪóČ╝╩ąŽ’ĪóŽ¾ÄXŽ’�ĪóĀ¢č┼Ž’ĪóųņūŽŽ’ĪóČŻ▀╦Ž’���ĪóōP(y©óng)č┼Ž’��Īóė╬╦∙Ž’���Īó┴∙ĮŪŽ’Īó╠į╔│Ž’�Īó╝t╗©Ž’Īó┼ŻĮŪŽ’�Īó╚fē█Ž’Īó┤¾║¤Ž’Ż©╝┤┤¾┴«Ž’Ż®���ĪóąĪ║¤Ž’Ż©╝┤ąĪ┴«Ž’Ż®���Īó░┘ūėŽ’Ż©ę▓ĘQ░žūėśõŽ┬Ż®ĪŻ

ĪĪĪĪ▓╗▀^����Ż¼ō■(j©┤)ŪÕ╣ŌŠwĪČ╗▌ų▌Ė«ųŠĪĘųąĄ─ĪČ╗▌ų▌Ė«│Ūų«łDĪĘ╦∙ėø▌dŻ¼Ė«│ŪĮųŽ’┐éöĄ(sh©┤)Ę║ĘQ�����Ż¼▓ó▓╗╩ŪŠ▀¾wųĖŠ┼ŚlĮųĪó╩«░╦ŚlŽ’�ĪŻ▀@▓╗ļy└ĒĮŌŻ¼┐╝Š┐╣┼╚╦ė├į~����Ż¼╚²ĪóŠ┼�Īó╩«░╦Īó╚²╩«┴∙�����ĪóŲ▀╩«Č■Ą╚�����Ż¼Č╝╩Ū┤·▒Ē▒ŖČÓĄ─ęŌ╦╝��Ż¼╚ńį┌╣┼┤·ķL░▓���Ż¼╚╦éāė├Ī░Š┼ßķĪ▒üĒ┤·▒ĒŲõĮųĄ└ų«▒ŖČÓ║═Ę▒╚AĪŻę“┤╦��Ż¼╗▌ų▌Ī░Š┼Įų╩«░╦Ž’Ī▒����Ż¼┐╔ęį└ĒĮŌ×ķą╬╚▌╗▌ų▌Ė«│Ū¤ß¶[Ę▒╚AĄ─ę╗ĘN├Ķ╩÷����ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌Ė«│Ū���Ż¼▀ĆėąĪ░∙Z║■┤®│ŪĪ▒Ą─ä┘Š░���ĪŻ∙Z║■×ķų■│Ū╦∙ĶÅ│žŻ¼Ī░įŲĶÅ│žš▀�����Ż¼─ŽĶÅŽ¾ÄX╔Į├}��Ż¼ę²║■╦«ų┴ńŖśŪ���Ż¼╝┤×ķ│Ū╬„─Ž│ž�����ĪŻ├„öU(ku©░)╗▌│Ū�����Ż¼│žž×│Ūųą�����Ż¼Ė³├¹░┘╣┘�ĪŻŻ©Åłėč╚╩ĪČ╗▌ų▌╬„║■ųŠĪĘŻ®Ī▒├„╝╬ŠĖ╗▌ų▌Ė«ė¢(x©┤n)ī¦(d©Żo)┤„┘p├Ķ╩÷∙Z║■ĢrĘQŻ¼Ī░Ż©╬„Ż®║■ė»Č°║¾čŁ│ŪĻP(gu©Īn)╚ļ░┘╣┘│ž�����Ż¼▒Pą²ėĪ╔Į����Ż¼╦▌╣½Ūõś“Č°─ŽŻ¼ÕįÕŲńŖ├└�Ż¼īŹ(sh©¬)ę╗ĘĮų«ä┘Ī▒����ĪŻŪÕ─®▓®┴_įŖ╚╦ÅłļhėąįŖĪČ╬„║■ąą┘øų▄ä”║ńÅV╬─ĪĘįŲŻ║Ī░ŲĄŪ╣┬ÄZ┐v─┐═¹Ż¼│Ū═©╬„║■║■═©ĮŁ���ĪŻ┤╦║■žM¬Ü(d©▓)’L(f©źng)Š░║├�����Ż¼ą╬ä▌░┘╗ø═Ų¤oļp����ĪŻĪ▒

ĪĪĪĪą█éźų«│Ū│ž���Ż¼ąŃ├└ų«╔Į╦«�����Ż¼╩╣Ą├╗▌ų▌Ė«│Ūäé?c©©)ß▓óØ?j©¼)���Ż¼Ī░░┘╗ø¤oļpĪ▒ĪŻ

özė┌1920─ĻĄ─╗▌ų▌│Ūē”����ĪŻ

ĪĪĪĪÄX¢|╩ūęž

ĪĪĪĪÜw╔ŲĪ░ņ`│ŪĪ▒═©▀^╦«¢|Įų▀BĮė╗▌ų▌Ė«│Ū

ĪĪĪĪĖ³×ķŲµ╠žĄ─╩ŪŻ¼╗▌ų▌╣┼│ŪĄ─ĘČć·�Ż¼▓╗āH░³└©╗▌ų▌Ė«│ŪŻ¼▀Ć░³└©ę╗éĆĖĮ╣∙┐hĪ¬Ī¬?d©▓)w╔Ų┐h│Ū����Ż¼į┌├„ŪÕā╔┤·╔Žč▌Ī░ļp│ŪėøĪ▒ĪŻ▀@śėĄ─ĘČ└²�Ż¼į┌╚½ć°╔┘ęŖ���ĪŻ

ĪĪĪĪÜw╔Ų┐hįO(sh©©)┴ó─Ž│»ĻÉĄØ├„Č■─ĻŻ©588─ĻŻ®Ż¼ė╔ą└śĘ���Īóæč░▓���ĪóėŽŲĮ╚²┐h║Ž▓óČ°│╔Ż¼ļ`ī┘┴║╗»┐ż�����Ż¼┐h╩įO(sh©©)ė┌╦«¢|Ż©Į±ś“¢|Ż®░ū·QĘÕų«Ž┬�ĪŻ╠Ų╦╬ā╔┤·Ż¼Üw╔Ų┐h│Ū▓ó¤o│Ū│ž��ĪŻį¬ų┴į¬╚²╩«─ĻŻ©1293─ĻŻ®��Ż¼ę“▒I┐▄Ņl░l(f©Ī)�����Ż¼Üw╔Ų┐h╩▀w╚ļ╗▌ų▌Ė«│ŪūSśŪų«ū¾����Ż¼ą╬│╔Ī░ę╗│Ūā╔ų╬Ī▒Šų├µĪŻ

ĪĪĪĪĖ«│Ū┼c┐h│ŪĄ─▐k╣½ł÷╦∙╣▓╠Äę╗│Ū�����Ż¼Ę┼į┌¼F(xi©żn)┤·�����Ż¼ŅÉ╦Ųė┌╩ąš■Ė«┼c┐hŻ©ģ^(q©▒)Ż®š■Ė«═¼į┌ę╗╠Ä�ĪŻ▀@ĘNĀŅør│ų└m(x©┤)┴╦200ČÓ─Ļ▓┼Ą├ęįĖ─ūāĪŻ

ĪĪĪĪ├„╝╬ŠĖ─Ļķg����Ż¼ÄX¢|Ąžģ^(q©▒)įŌ╩▄Ū░╦∙╬┤ėąĄ─┐▄üyŻ¼╗▌ų▌╩ū«ö(d©Īng)Ųõø_�����Ż¼╦«¢|Šė├±ģ^(q©▒)ꓤo│Ū│ž┐╔╩ž�Ż¼įŌĄĮĮ┘┬ėŻ¼ĘĮųŠųąĄ─Ī░▒°┼č┬ė?x©┤n)|ŲĮĪ▒ėø▌d���Ż¼Ę┤ė│Ą─Š═╩Ū«ö(d©Īng)?sh©┤)žŠė├±’¢╩▄┐▄üyų«┐ÓĄ─ŠĮ?j©®ng)r���ĪŻ

ĪĪĪĪį┌╝╬ŠĖ╦─╩«╦──ĻŻ©1565─ĻŻ®�����Ż¼ÄX¢|┐▄╩ū╗©č³ĘõĘ³šD��Ż¼╔ńĢ■Šųä▌╔į╔į░▓Č©����Ż¼╗▌ų▌Ė«╔·åTäó┤_���ĪóÓl(xi©Īng)├±└Ķ┘║Ą╚šłĮ©¢|ŲĮ├±│Ū��Ż¼ęįĘ└╩žĄžĘĮ��ĪŻ

ĪĪĪĪ¢|ŲĮ├±│ŪĄ─┼dĮ©����Ż¼│²┴╦▄Ŗ╩┬Ę└ė∙ąĶŪ¾��Ż¼Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)░l(f©Ī)š╣ę▓╩Ūųžę¬äė┴”����ĪŻ├„┤·ģŪĖ▀ĪČ╗▌ų▌ą▐┬ĘėøĪĘėø▌dėą└Žš▀Ėµų¬╦¹šf�����Ż¼Ī░╬¶╦«¢|Ąžä▌Ą══▌Ż¼╦╬╩žÕX╦ųų■ū„ŲĮų▒�Ż¼┐ż╚╦▒Ńų«ĪŁĪŁĪ▒▀@╩Ū║¾╚╦┐╝Š┐╦«¢|Įų╩╝ų■─Ļ┤·Ą─įŁ╩╝┘Y┴ŽĪŻų┴├„┤·ųą═ĒŲ┌�Ż¼╦«¢|ę╗ĦęčŽÓ«ö(d©Īng)Ę▒śsŻ¼¢|ą┬ś“��Īó╦«¢|ĮųĮį╩Ūųžę¬ąµ╩ą����ĪŻ├„╝╬ŠĖ╦─╩«╚²─ĻŻ©1564─ĻŻ®Ż¼ÅV¢|▒°éõĖ▒╩╣ĘĮĘĻĢrę“š„┐▄üĒĄĮ╗▌ų▌│Ū�Ż¼ų┴═©ßķŻ¼ć@į╗Ż║Ī░¢|┬Ęę¬ģ^(q©▒)ę▓����Ż¼╚╦├±ę¾Ė╗Ż¼▓╗┐╔¤o│Ū����Ż¼╦ņ╩╣ūh│Ūų«Ī���ŻĪ▒

ĪĪĪĪÅ─ųTČÓ╩Ę┴Žųą┐╔ęį┐┤│÷���Ż¼ŠėūĪį┌¢|ŲĮę╗ĦĄ─░┘ąš╩Ū▒╚▌^Ė╗įŻĄ─��Ż¼ę“┤╦žĮąĶę╗ū∙│Ū│žüĒŠSūo(h©┤)ĄžĘĮ░▓╚½�����ĪŻ

ĪĪĪĪ▓╗▀^��Ż¼¢|ŲĮ├±│ŪĮ©│╔║¾�����Ż¼Ī░▓╗ī┘ų«╣┘Č°ī┘ų«├±�Ż¼▓▌äō(chu©żng)łD╗∙����Ż¼āHū„═┴▄ŁŻ¼¤oŁh(hu©ón)Č┬ęį×ķ╩žė∙Ī▒����Ż¼ą╬ųŲ╔Ž’@Ą├å╬▒ĪĪŻ

ĪĪĪĪ├„╚fÜv│§─Ļ���Ż¼Üw╔Ų┐hų¬┐h┴ų├±ų╣ų°╩ų░ß▀w┐hų╬�����Ż¼ė¹īó┐h╩▀w╗ž░ū·QĘÕ���Ż¼Ą├ĄĮ╗▌ų▌ų¬Ė«└Ņń▄╦├Ą─ų¦│ųĪŻ

ĪĪĪĪ╠Ų╦╬ĢrŲ┌Ą─Üw╔Ų┐h╣╩ųĘĪ░Äū╩Åø]├±ķg�����Ż¼▓╗┐╔Å═(f©┤)ūRĪ▒����Ż¼▀xųĘų«Ąž×ķ└¹Īóć└(y©ón)ā╔ąš╦∙ėą����ĪŻ┴ų├±ų╣ęįŃ~ÕX╬Õ░┘Šćš„Ą├└¹ąš═┴ĄžŻ¼▀@╩Ū╗▌ų▌Üv╩Ę╔Žėą╬─½I(xi©żn)ėø▌dĄ─▌^įńĄ─š■Ė«š„Ąžča(b©│)āö���ĪŻ

ĪĪĪĪ═┴ĄžĄ─å¢Ņ}ĮŌøQ║¾�Ż¼├„╚fÜv┴∙─ĻŻ©1578─ĻŻ®Ų▀į┬����Ż¼Üw╔Ų┐hų╬š²╩Į┼dĮ©����Ż¼ė┌«ö(d©Īng)─Ļ╩«Č■į┬┐ó╣ż���Ż¼¢|ŲĮ├±│Ūė╔┤╦ūā?y©Łu)ķ╣┘│Ū����Ż¼═┴▄Łūā│Ūē”�����Ż¼Üw╔Ų┐h│Ūė╔┤╦┤Ż┴ó���ĪŻ

ĪĪĪĪō■(j©┤)├„╚fÜvĪČ╗▌ų▌Ė«ųŠĪĘėø▌d���Ż¼Üw╔Ų┐h│ŪĪ░Ė▀ę╗š╔┴∙│▀Ż¼ų▄ć·ķ¤ę╗Ū¦┴Ń╬Õ╩«š╔��Ż¼’¶▄”ę╗Ū¦╬Õ░┘┴∙╩«╬Õ����ĪŻ×ķķT╦─��Ż¼¢|į╗▌oĻ¢����Ż¼─Žį╗²ł┼d�����Ż¼╬„į╗═©║Ż�����Ż¼▒▒į╗Ŗ╩ĮŁ����Ż¼ĻP(gu©Īn)Č■��Ż¼▒ŃķTČ■��Ż¼ĖCõüŠ┼�����Ī����ŻĪ▒Ī░│Ūā╚(n©©i)į╗ĻP(gu©Īn)ĹĘ╗����Ż¼Ęųüåį¬���ĪóĄŪįŲ��ĪóįŲßķ�Īó²łū∙ī∙�����Ż╗│Ū═Ōį╗¢|ĻP(gu©Īn)Ę╗�Ż¼Ęų¢|ŲĮę╗Īó¢|ŲĮČ■�Īó¢|ŲĮ╚²Īó¢|ŲĮ╦─���Īó¢|ŲĮ╬Õ�Ī��ŻĪ▒

ĪĪĪĪ├„┤·╗▌ų▌╚╦╚~ē¶ą▄į┌ĪČÜw╔ŲĖ─Į©²ł┼dķTėøĪĘėø▌dĖ─Į©│ŪķT╩╝─®���Ż¼▓ó├Ķ╩÷šfĪ░╦«ūį╬„ĮŁŻ©╬„ų”ĮŁ╣┼ĘQŻ®Č°Ž┬��Ż¼═¶č¾═Ż£õ���Ż¼╚fĒĢ╚ńŠÜ��Ż╗╠ņ±RųTĘÕ�����Ż¼Ęe„ņ’w┤õŻ¼┐Ø└@Ų┴┴ą�����Ī�ŻĪ▒Å─²ł┼dķTę╗ĦĄ─ūį╚╗’L(f©źng)╣Ō┐╔ęį┐┤│÷Ż¼Üw╔Ų┐h│Ūę└═ą│Ūē”ų«ä▌���Ż¼┼cūį╚╗╔Į╦«£å╚╗ę╗¾w�����ĪŻ

ĪĪĪĪī”▒╚╣┼Į±ĄžłD┐╔ęį░l(f©Ī)¼F(xi©żn)�����Ż¼Üw╔Ų┐h│Ū¢|ķT▌oĻ¢ķTį┌╗▌ą┬¢|Įų┐┌����Ż¼─ŽķT²ł┼dķTį┌ė└ŲĮ┬Ę▒▒Č╬ī”│÷╬„ų”ĮŁ▀ģŻ¼╬„ķT═©║ŻķTį┌╗▌ą┬╬„Įų┐┌Ą─╬„ķT┐┌�Ż¼▒▒ķT×ķŖ╩ĮŁķTį┌║═ŲĮų▒ĮųĮ³¢|ĮŁ▀ģĪŻ

ĪĪĪĪÜw╔Ų┐h│Ūį½┤╦║¾ą▐▌▌▓╗öÓ����Ż¼ė╚Ųõ╩Ū│ńĄØŲ▀─ĻŻ©1634─ĻŻ®Ż¼Üw╔Ųų¬┐hĻæūįį└×ķĄųė∙┘┴┐▄���Ż¼ŠĶ┘║╝ė╣╠│Ū│ž����Ż¼Ī░į½Ė▀Š┼ž��Ż¼’¶┬ō(li©ón)░┘└’���Ż¼śŪÖ®Ą¾ČĘ��Ż¼Ė’¾ė─Š╦]�Ż¼Į█ķ└ČĄ┴ŃŻ¼┬╣ĮŪ╗ó┬õ�Ż¼¤o╦∙▓╗éõĪ�����ŻĪ▒▓®┴_┤¾╚ÕÅł▌µū½ĪČÜw╔Ų┐hą▐│ŪėøĪĘ╩ó┘ØĻæūįį└��Ż¼į┌╦¹╣PŽ┬����Ż¼Üw╔Ų┐h│Ū╩Ūę╗ū∙Ī░ņ`│ŪĪ▒Ż¼┐╔┼cų▄╬─═§ų«ņ`┼_����Īóņ`šėĪ░═¼┤╣╠ņ╚└Ī▒����Ż¼└Ēė╔¤o╦¹Ż¼╬®Ī░▒Ŗą─│╔│ŪĪ▒Č·��Ī��ŻĪ░ūįŲØČ°╗O╗h╚š╣╠����Ż¼ę╣æ¶▓╗ņń���Ż¼Žęšb┬ĢĖ▀Ż¼Ė╩╠─╩aØM���Ż¼Į³Éé▀h(yu©Żn)üĒ����Ż¼└Ž╠±ėūµę�����Ż¼ļu╚«īÄų╣���Ī���ŻĪ▒

ĪĪĪĪ▀@ū∙Ī░ņ`│ŪĪ▒└’Ż¼ėą╗▌ų▌╚╦╬─Ąžś╦(bi©Īo)Ī¬Ī¬░ū·QĘÕ��ĪŻ▀@╩Ū╠K▌Y╣╩Šė╦∙į┌Ąž����Ż¼╗▌ų▌╚╦īóŲõ▒┘×ķ¢|Ų┬ņ¶�Ż¼Ą┬ėąÓÅ╠├����Īó╦╝¤oą░²SĄ╚╠K█E┴Ņ╚╦Ž“═∙Ż╗╩╝Į©ė┌į¬┤·Ą─Üw╔Ų┐hīW(xu©”)īm�����Ż¼ÜŌä▌╗ų║ļ���Ż¼├└▌å├└ŖJ�Ż¼īW(xu©”)īmų«Ū░Ą─¢|║■��Ż¼Ī░▒╠╦«│╬Ń³��Ż¼╚╦╬─ž³Ę▒Ī▒���ĪŻ│Ū═Ō���Ż¼╩Ū’L(f©źng)Š░ā×(y©Łu)├└Ą─└ĒīW(xu©”)┤¾Ä¤ŚŅŲį¬ųvīW(xu©”)╠ÄĪ¬Ī¬Čž╚╩Š½╔ß���Ż¼ęį╝░ąŪ┴_ŲÕ▓╝Ą─┤¾ąĪ║■╠┴�����ĪŻ▀BĮė╗▌ų▌Ė«│Ū����ĪóÜw╔Ų┐h│Ūā╔│ŪĄ─╦«¢|ĮųŻ¼Ų▀╩«Č■ąą«ö(d©Īng)┼d═·���Ż¼│╔×ķ┴╦╔╠┬├▌Ś▌Åų«Ąž�Ż¼╩ą╦┴ų«╩ó�Ż¼žøžöų«Ė╗Ż¼┤¼▓┤ų«╝»��Ż¼Ė╗╩³╝ūė┌╗▌┐ż����ĪŻŪÕ╚╦╚╬▓²įŖĪČčŁų▌ų±ų”į~ĪĘįŲŻ║Ī░░³╣½Ž’┐┌ŠŲśŪķ_Ż¼┌AĄ├ŠŲ╚╦Ą├Ą├üĒ��ĪŻķeęąĻ@Ė╔┬ĀĖĶ╬Ķ���Ż¼ūŽįŲę╗Ū·Č¶įŲ╗ž��Ī��ŻĪ▒

ĪĪĪĪ└LųŲė┌├„│ńĄØ╦──ĻŻ©1631─ĻŻ®Ą─ĪČ╗▌Š░╚½łDĪĘ���Ż¼═Ļš¹Ąžš╣╩Š╗▌ų▌Ī░ę╗Įų╠¶ā╔│ŪĪ▒Ą─¬Ü(d©▓)╠žĖ±Šų�����ĪŻį┌▀@Ę∙łD└’�Ż¼│Ūķ_╦─ķT�Īó│Ūē”░³╣³Ą─Üw╔Ų┐h│Ūą╬╦Ųק²öŻ¼į┌¢|ĮŁ┼c╬„ų”ĮŁĄ─Łh(hu©ón)└@ųą��Ż¼▒╗¢|ą┬ĖĪś“Ā┐ę²�����Ż¼╬„Ž“╗▌ų▌Ė«│Ūė╬╚ź��ĪŻ

ĪĪĪĪų┴ŪÕ┤·���Ż¼Üw╔Ų┐h│Ūį½ÜvĮø(j©®ng)░╦┤╬┤¾ęÄ(gu©®)─Żą▐▌▌����Ż¼ūŅ║¾ę╗┤╬╩Ūį┌ŪÕŽ╠žS╬Õ─ĻŻ©1855─ĻŻ®���Ż¼Ī░╬„┼cĖ«│Ūī”ų┼��Ż¼ųąĖ¶ę╗╦«�����Ż¼═©ęįĖĪś“�����Ī�ŻĪ▒

ĪĪĪĪ┐éų«���Ż¼├„┤·Üw╔Ų┐h│ŪĮ©│╔��Ż¼┼c╗▌ų▌Ė«│ŪĮ╗ŽÓ▌xė│���Ż¼╗▌ų▌╣┼│Ūš²╩Įą╬│╔Ī░ę╗Įų╠¶ā╔│ŪĪ▒Ą─Ė±ŠųŻ¼į┌├„ŪÕā╔┤·┤µ└m(x©┤)╬Õ░┘─Ļ��Ż¼į┌ųąć°│Ū│žĀIĮ©╩Ę╔Ž¬Ü(d©▓)śõę╗Ä├�Ż¼│╔×ķų▌Ė«│Ū│ž┼cĖĮ╣∙┐h│ŪĖ¶║ėė^═¹ėųŽÓŠÓ▌^▀h(yu©Żn)Ą─ĘČ└²���ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌╣┼│ŪŻ¼ėų┼c╗▌ų▌╬„║■��Īó¢|ĮŁ���Īó╬„ų”ĮŁ╦«ŽĄ╚┌×ķę╗¾w��Ż¼┐░ĘQÄX─Ž╔Į╦«│Ū╩ąÄpĘÕų«ū„���ĪŻ

ĪĪĪĪ┐é ▓▀ äØ ═§└ź░l(f©Ī)

ĪĪĪĪ┐é Įy(t©»ng) ╗I ū┐Šµ├„ ė┌ Ø╔└Ņ│»śs äóųŪ╗█

ĪĪĪĪ▓▀äØĮy(t©»ng)╗I ć└(y©ón)╦ć│¼

ĪĪĪĪ▓╔įLĮy(t©»ng)╗I Åłą±╚A į°┼d╚A

ĪĪĪĪŠÄ▌ŗĮy(t©»ng)╗I ŚŅš±▌x ┴ųš²┤Š

ĪĪĪĪęĢŅlĮy(t©»ng)╗I ▒P ┐Ų

ĪĪĪĪ▓╔īæĮy(t©»ng)╗I ║Ņ┐h▄Ŗ

ĪĪĪĪ╬─ūų▓╔īæ ║Ņ┐h▄Ŗ ŽŃĮ╚║ ³S╬Š║Ļ

ĪĪĪĪłDŲ¼özė░ ŚŅĮ©śI(y©©) ┴_䔜I(y©©) ³S÷╬═■ ų▄ ķ¬